mars012014

La ruine des brevets logiciels : it's the stupid economy!

dans la catégorie Informatologie

Pour écrire un billet traitant de l'économie, j'ai dû me plonger dans une montagne de lectures sur la théorie économique, depuis Xénophon et Aristote, jusqu'à la wertkritik, la théorie de la régulation, le capitalisme cognitif ou l'écologie politique, en passant par Marx, Smith et Ricardo. Le principal enseignement que j'en tire est que, comme toute science sociale, l'économie vise à produire des modèles de la société dans laquelle nous vivons, afin de nous aider à la comprendre et la maîtriser.

Le propre de l'économie du capitalisme démocratique est cependant de dépasser cette phase de modélisation en érigeant les modèles conçus au rang de vérité absolue, non seulement rendant compte de la totalité de la réalité, mais en commandant que toute action sur la réalité se conforme à ces modèles. L'abstraction – c'est-à-dire étymologiquement l'extraction, la séparation, l'ablation d'une partie d'un tout –, qui a permis de construire ces modèles économiques à partir de la réalité, est consciencieusement dissimulée. Il en résulte une objectivation, une réification du produit de cette abstraction qui se présente à nous comme capable d'exercer un pouvoir – s'affichant comme naturel alors qu'il est socialement construit –, sur nos vies. Même les plus « sociaux-démocrates » des réformateurs reconnaissent qu'il s'agit là d'une stupidité et qu'il conviendrait de remettre l'économie à sa place : celle de l'élaboration de modèles abstraits qui doivent être pris en tant que tels : abstraits, ne représentant qu'une projection partielle – mutilée – de la réalité et devant ainsi se soumettre à sa totalité et non l'inverse. « Faire primer la politique, la démocratie, l'humain – faites votre choix ! – sur l'économie » est le slogan rendant compte de la prise de conscience de la stupidité de l'économie en tant que délire hégémonique.

Mais l'économie du capitalisme démocratique est stupide à plus d'un titre. Elle l'est surtout dans ses fondements mêmes. L'analyse de ce en quoi elle consiste ne peut que conduire à conclure qu'elle est génétiquement conçue pour aboutir à sa propre fin – et ce de manière endogène. Or, cette analyse est centrée autour du concept de valeur. La valorisation de la valeur est ce qui définit le but du capitalisme.

On touche là à quelque chose que je connais bien. De par ma formation en informatique, la manipulation des valeurs est au cœur des logiciels que je programme quotidiennement. Mais l'écho entre économie et informatologie ne s'arrête pas ici. C'est en m'engageant dans l'activisme contre les brevets logiciels que j'ai défini le terme d'informatologie, comme étant l'étude de l'informatique ne s'arrêtant pas au seul angle purement technique – par exemple de la programmation –, mais englobant une critique l'abordant sous ses aspects sociologique, historique, économique, politique, éthique et philosophique : l'informatologue est à l'informaticien ce que le politologue est au politicien.

C'est dans ce champ précis que la crise du capitalisme démocratique rencontre la crise du système des brevets. Ce billet, en explorant le parallèle entre l'économie capitaliste et les brevets logiciels, se propose de montrer que l'un et l'autre s'acheminent à grand pas vers leur anéantissement et qu'il importe qu'ils soient dépassés.

La valeur au cœur du capitalisme démocratique

Le but du capitalisme est tautologiquement défini dans sa compréhension populaire immédiate : l'accumulation du capital. Il s'agit pour les possesseurs d'un capital de l'utiliser pour qu'il se reproduise et dans le même mouvement s'accroisse. Le capital est censé représenter la richesse. Le but du capitalisme est donc l'accroissement de la richesse. C'est-à-dire de la valeur : le détenteur du capital est riche de ce qui vaut quelque chose et il vise à faire croître cette richesse, à ce que sa valeur augmente. En un mot, le but du capitalisme est la valorisation de la valeur, ou autrement dit que « l'argent fasse toujours plus d'argent ».

Mais qu'est donc cette fameuse valeur ? C'est ce que les différentes écoles économiques ont toujours tenté de théoriser. En tout état de cause, quelle que soit la théorie économique considérée, la valeur est toujours quelque chose d'abstrait, que l'on ne peut saisir concrètement, qui ne se manifeste pas en tant que telle. La valeur est de l'ordre des idées aristotéliciennes. On ne peut l'appréhender que sous une forme phénoménale : argent, prix, valeur d'échange.

Ce n'est pas ici le lieu pour exposer en détail les différentes théories de la valeur et ce qui les différencie les unes des autres – on pourra sans mal trouver de telles définitions détaillées dans tout manuel d'analyse économique. Contentons-nous de rappeler grossièrement que deux conceptions s'affrontent. L'une, subjectiviste, s'obstine à penser qu'un produit ou un service vaut ce que l'on est prêt à le payer. L'offre et la demande seraient seules responsables de la détermination et de la fixation de la valeur. Dans une économie optimale, où chaque agent isolé dispose d'une totale liberté tant du côté de l'offre que de la demande, celles-ci seraient censées s'équilibrer et le montant de toute transaction, c'est-à-dire le prix de la marchandise échangée, refléterait alors parfaitement sa valeur. À l'inverse, l'autre conception, objective, considère que la valeur est une propriété de toute marchandise – pas une propriété naturelle, découlant des forces de la nature, comme peut l'être son poids, mais une propriété socialement construite. Toute marchandise se présenterait toujours sous deux formes : une valeur d'usage reflétant le besoin ou le désir concret qu'elle est censée satisfaire et une valeur d'échange, dont l'essence est la valeur et qui permet à cette marchandise d'être immédiatement échangeable contre toute autre marchandise.

Dans tous les cas, la valeur permet à l'économie d'entrer dans le monde purement abstrait des mathématiques. De par l'abstraction qu'elle constitue, la valeur autorise l'économie à opérer ce saut dans l'univers abstrait mathématique où l'on peut poser les équations qui formeront un modèle de la réalité. La valeur est alors ce qui permet à la vie réelle de donner corps à ces équations et ces modèles, de leur conférer une substance concrète et réelle, de permettre à leurs calculs de s'appliquer, et en retour de projeter les résultats de ces calculs mathématiques dans l'étude ou la prévision de phénomènes observables dans la réalité.

Notons au passage combien il devient alors grisant pour ceux qui posent de telles équations, qui élaborent de tels modèles, de s'imaginer que leurs équations et leurs modèles englobent l'intégralité de la réalité. À partir de ces équations et ces modèles, tout deviendrait explicable, prévisible et donc contrôlable. Quand bien même la réalité viendrait à rattraper cette illusion, en exposant des cas contredisant modèles et équations, les théories économiques les plus ambitieuses évacueront ceux-ci comme des exceptions prouvant au contraire que, leurs modèles et équations représentant une situation d'économie parfaite, les altérations que l'économie réelle continue de faire subir à cette perfection idéalisée empêcheraient les équations et les modèles de fonctionner correctement. Il s'agirait alors que la réalité se conforme au dictat de la perfection modélisée. Et l'on comprend alors comment l'économie du capitalisme démocratique en est venue à dicter ses lois à l'ensemble de l'ordre social dont elle définit elle-même les catégories, les principes et modalités de fonctionnement, et au final définit comme but de la société son propre objectif : la valorisation de la valeur.

Informatologie de la valeur

Cet exposé grossier des théories de la valeur ne manquera pas de faire résonner chez tout informaticien une musique connue, car elle est celle qu'il joue lui-même sur ses propres partitions. En effet tout l'art de programmer consiste à spécifier et concevoir des modèles mathématiques afin de représenter la réalité, à appliquer ces modèles à partir d'inputs – littéralement des « entrées » – provenant du monde réel, et à restituer le résultat des calculs mathématiques en tant qu'outputs – des « sorties » – vers le monde réel.

La programmation consiste à écrire ce que l'on nomme des algorithmes, l'algorithmique étant une branche des mathématiques, s'appuyant notamment sur la logique, ou l'arithmétique booléenne, etc. On a pu prouver, par exemple via le lambda-calcul, que tout algorithme était réductible à un ensemble d'équations mathématiques. Ces équations manipulent des variables, qui sont en quelque sorte des objectivations des grandeurs du monde réel que le modèle informatique représente. Ces objets mathématiques que sont les variables sont des abstractions de ces grandeurs réelles, capables de représenter toute variation de ces grandeurs.

Pour donner quelques exemples explicitant ceci, une variable pourra par exemple représenter la température du corps humain, le poids d'une plume, le prix d'une marchandise ou l'âge du capitaine – la variable représentant dans ces cas un nombre –, mais aussi le nom du coupable, l'adresse d'un fournisseur, la réponse à une question, voire le sexe d'un ange – la variable représentant une chaîne de caractère –, ou encore un client, une ligne de produits, le bilan comptable des transactions quotidiennes ou un pingouin – la variable est alors complexe, selon le langage, on aura affaire à une structure ou un objet représentant une liste de propriétés, elles-mêmes étant des variables scalaires simples ou complexes.

Les programmes informatiques sont donc écrits sous formes d'équations manipulant des variables. Lorsque l'on fait tourner ces programmes, les variables prennent alors des valeurs et les calculs peuvent alors s'effectuer sur les valeurs prises par les variables. Ces calculs peuvent être n'importe quelle opération : arithmétique, si l'on veut par exemple additionner les valeurs des âges des capitaines ; logique, si l'on souhaite tirer telle ou telle conclusion selon la valeur du sexe d'un ange ; ou n'importe quelle action sur un objet, depuis faire naître un pingouin particulier – c'est-à-dire dont chaque propriété vaudra une valeur particulière –, le faire glisser sur la glace, jusqu'à le faire mourir.

À travers ces exemples, on comprend que la valeur en informatique est ce qui permet au modèle algorithmique, mathématique, de s'appliquer au monde réel qu'il représente. On parle par anglicisme d'instanciation, c'est-à-dire d'affecter une valeur particulière correspondant à une grandeur réelle à une variable représentant l'ensemble des valeurs que peut prendre cette grandeur.

Ainsi, la valeur d'une variable informatique – tant en input qu'en output – est le moyen par lequel on injecte dans le modèle informatique la réalité qu'il représente, par lequel on permet aux calculs de s'appliquer et, en retour, par lequel on projette les résultats de ces calculs informatiques pour déclencher des phénomènes observables dans la réalité. La symétrie avec la valeur économique est on ne peut plus évidente !

Bulles économiques

Quelle que soit la conception de la valeur économique adoptée, toutes les théories économiques observent que nous sommes en train de vivre une crise et que cette crise est née d'une succession de « bulles » économiques qui se sont subitement dégonflées : bulle des investissements, bulles des valeurs technologiques, bulles de l'immobilier, bulles des produits dérivés, etc.

Une bulle qui explose fait immédiatement penser à une baudruche gonflée d'air que l'on perse. L'air s'échappe subitement et la baudruche révèle son caractère de vacuité : sans l'air qui l'avait gonflée, la baudruche n'a plus d'autre consistance que sa fine membrane de caoutchouc. La bulle expose, lorsqu'on la crève, qu'elle n'avait d'autre substance que du vent.

C'est exactement le cas des bulles économiques. Mais pour le comprendre, il est temps de discréditer une bonne fois pour toutes les théories néolibérales de la valeur. Celles-ci sont en effet incapables d'expliquer les phénomènes de crises et de bulles spéculatives que pourtant elles admettent. La raison en est simple : ces théories considèrent que la valeur n'a aucune autre substance que les désirs de consommation. Or ceux-ci sont eux-mêmes complètement abstraits et en tant que tels, illimités. On peut tout désirer. Pire, la valeur est par définition une quantité finie, discrète, mesurable. Déterminer la valeur par le désir est ontologiquement impossible, celui-ci en tant que potentialité infinie ne se laisse pas quantifier, mesurer. On peut bien créer toute forme de désir, il est impossible que cela puisse créer une quelconque valeur pour l'objet de ce désir. Cela n'est envisageable qu'au moment même où le désir se réalise. Mais la réalisation du désir ne le rend pas plus quantifiable. Dès lors, les théories subjectivistes de la valeur ne reposent sur rien d'autre qu'une infinité désirante sans substance. Bref, sur du vent !

Inversement, les théories objectives de la valeur fournissent une explication convaincante aux crises et bulles économiques. Dans ces théories, la valeur peut uniquement être créée par du travail humain. C'est la quantité de travail humain – exprimée en tant que dépense d'énergie musculaire, nerveuse ou intellectuelle et rapportée à la quantité moyenne de travail socialement utile – qui définit la grandeur de la valeur. Plus une marchandise nécessite de travail vivant humain, plus sa valeur est grande. Et inversement. Or l'inverse est un impératif génétique du capitalisme. En effet, pour que la valeur puisse générer toujours plus de valeur, le capitalisme est tout entier porté à réduire ce que lui coûte cette génération d'un surplus de valeur. Dans la compétition généralisée imposée par le capitalisme, une entreprise ne réalisera des bénéfices que si elle trouve à vendre les produits ou services qu'elle fabrique à un prix supérieur à ce que lui aura coûté cette fabrication, tout en étant suffisamment faible pour que les consommateurs préfèrent cette marchandise à toute autre équivalente produite par un concurrent. Ainsi, l'effet de la fameuse « concurrence libre et non faussée » ne peut être que de produire à moindre frais que ces concurrents. Pour ce faire, la meilleure « variable d'ajustement » réside dans la réduction de la masse salariale employée dans cette fabrication de marchandise.

Les crises s'expliquent alors dans cette contradiction ontologique du capitalisme : moins on utilise de travail humain, plus la marchandise pourra se vendre et plus on réalisera de profit – c'est-à-dire de valorisation de la valeur – mais moins la marchandise incorpore de travail humain, moins sa valeur sera grande et donc moins le profit sera élevé. Cette contradiction a pu être refoulée dans le capitalisme fordiste par l'augmentation de la quantité de marchandises produites et consommées. Si une marchandise donnée demandait 1 heure de travail humain – vivant – et si, en industrialisant la production, c'est-à-dire en remplaçant celui-ci par du travail – mort – effectué par une machine, la même marchandise peut être produite en 6 minutes, la valeur d'une marchandise aura été divisée par 10. Mais en produisant en une heure, ne serait-ce que 11 marchandises, le profit réalisé pourra toujours croître, la valeur se valorisera toujours plus et l'objectif du capitalisme sera par conséquent satisfait.

Toutefois, cette compensation de la baisse de la valeur – due à l'emploi d'une quantité moindre de travail humain – par l'augmentation de la quantité de marchandises produites et consommées ne peut que se heurter à une limite. Arrive fatalement un moment où, lorsque l'on aura étendu les marchés dans lesquels les marchandises sont consommées jusqu'où on pouvait le faire, la surproduction exponentielle de marchandises ne trouve plus à être consommée. D'autant plus que le principal – voire majoritairement le seul – moyen de consommer est fourni par le salaire, qui vient rétribuer le travail. Moins on a besoin de travail humain, moins on distribuera de salaire et moins on aura alors de consommateurs recevant un salaire à même de leur permettre de consommer. Or, si l'industrialisation avait permis d'économiser du travail humain physique par l'emploi de machine, l'informatisation aggrave la situation en permettant de substituer au travail humain intellectuel et relationnel des ordinateurs faisant tourner des logiciels. Le besoin en travail humain n'a fait que décroître exponentiellement, entraînant à sa suite une chute drastique de la valeur unitaire des marchandises.

Le capitalisme post-fordiste vit dans cette contradiction dont le dépassement impliquerait la négation même de son objectif premier : se résigner à ne plus valoriser sans fin la valeur, accepter que l'argent ne génère pas forcément plus d'argent. C'est bien entendu inenvisageable pour le capitalisme, sinon cela signifierait que ce ne serait plus du capitalisme ! Pour subsister, le capitalisme se devait donc de trouver d'autres moyens de créer de la valeur. Cela a pu être fait dans un premier temps grâce aux techniques marketing et à la publicité. Mais il ne s'agit ici que de développer le désir de consommation. Quand bien même celui-ci serait poussé à ses extrêmes – ce qui est visiblement le cas de nos jours – cela ne fournira pas de moyens à celui qui a été exclu du travail de consommer ce qu'on l'a poussé à désirer. Le crédit constitue une autre tentative désespérée de solution. Il est d'acceptation courante que la monnaie se crée par le crédit. Cela signifie qu'à chaque fois qu'un crédit est accordé, de la valeur – sous forme de monnaie – est créée. Mais ce crédit est destiné à être remboursé. C'est-à-dire que la valeur créée est en fait une valeur censée se réaliser dans le futur. Comment ? On en revient au travail humain. Le crédit n'est ainsi qu'une création de valeur basée uniquement sur le travail humain à venir. Or si, l'emploi s'effondrant, le crédit n'est pas remboursé, la valeur créée par anticipation disparaît instantanément. Comme l'air d'une baudruche s'envole, la bulle du crédit éclate. C'est exactement ce qui s'est passé dans la crise dite des subprimes.

Un autre moyen imaginé par le capitalisme pour créer de la valeur autrement que par du travail humain est de valoriser la connaissance. Se déploient alors tous les stratagèmes permettant de faire croire qu'un produit hi-tech vaut infiniment plus que tout produit industriel traditionnel, qu'un vêtement de marque vaudra infiniment moins lorsqu'il est dégriffé, qu'un médicament breveté aura infiniment plus de valeur que la même substance chimique produite de manière générique, ou qu'un produit bêtement utilitaire aura infiniment moins de valeur que le même produit symbolisant tout un style de vie. Le problème est que la connaissance n'est absolument pas quantifiable, qu'elle peut être reproduite quasiment sans coût supplémentaire – sans valeur marginale dirait les néolibéraux – et qu'elle s'enrichit, qu'elle prend d'autant plus de valeur – au sens commun et non économique du terme – qu'elle est consommée en se diffusant. Autrement dit, la valeur de la connaissance ne s'épuise pas dans sa consommation, qui au contraire l'accroît.

Le travail humain n'a été défini comme unique source de la valeur par les théories objectivistes, que parce qu'il s'agissait de la seule chose commune quantifiable à tout marchandise. La connaissance n'est pas quantifiable, elle défie tous les critères économiques de la marchandise : bien non rival, non exclusif, évoluant dans l'abondance et non la rareté. Le seul moyen d'envisager une valorisation de la connaissance est de la transformer artificiellement en rareté en contrôlant son accès. Mais cette valorisation étant purement artificielle, la valeur ainsi créée n'a pas plus de substance que la valeur future d'un crédit ne se réalisant pas.

Tous les stratagèmes tentés pour créer, dans l'économie capitaliste telle qu'elle se définit elle-même, de la valeur à partir d'autre chose que du travail humain, n'aboutissent qu'à vider une telle valeur de toute substance, à la gonfler avec rien d'autre que du vent.

Bulle des brevets

C'est ainsi que l'on en arrive à la question des brevets, et plus particulièrement des brevets logiciels. En effet, un brevet est par définition un droit d'exclusion permettant à son détenteur d'empêcher tout concurrent d'employer le procédé breveté ou de fabriquer le produit breveté, lui conférant ainsi une situation de monopole – limité dans le temps et dans son applicabilité géographique. Si l'on cherche à valoriser une connaissance, déposer un brevet sur un procédé la mettant en œuvre ou sur un produit l'incorporant est le meilleur moyen de créer artificiellement de la rareté sur cette connaissance. Sans quoi l'accès libre à cette connaissance la rendrait conforme à sa nature, c'est-à-dire abondante, mais par conséquent sans valeur.

Le logiciel est – on l'a vu – une pure formalisation de la connaissance. Le logiciel permet de mettre en œuvre des modèles de représentation de la réalité dans lesquels on injecte des valeurs provenant du monde réel afin d'appliquer ses équations modélisatrices pour qu'elles produisent des résultats à même d'agir en retour sur la réalité. Dès lors, tout brevet sur une idée logicielle est un brevet sur l'informatisation de connaissances et permet ainsi le contrôle de l'accès à ces connaissance en tant que telles.

Or le système des brevets a partie liée avec l'innovation en ce sens qu'il est censé – selon les théories le justifiant, simplifiées ici grossièrement – encourager cette dernière ou rétribuer l'effort de recherche et développement l'ayant produit. Cependant, l'innovation est de plus en plus concentrée sur la production de connaissances, que les logiciels sont à même de formaliser. Il est donc devenu évident, dans une perspective capitaliste de valorisation de la valeur, que le système des brevets se devait, malgré ses réticences originelles à le faire, d'inclure le logiciel dans l'étendue de ce que peuvent couvrir les brevets. La création de valeur basée sur la connaissance devant artificiellement conférer de la rareté à celle-ci, le système des brevets permettant de créer de la rareté en contrôlant l'accès à la connaissance et ce système dépendant de l'innovation, principalement réalisée de nos jours à travers la connaissance pouvant être formalisée via des logiciels, il est tout à fait logique que les logiciels soient de plus en plus objets de brevets.

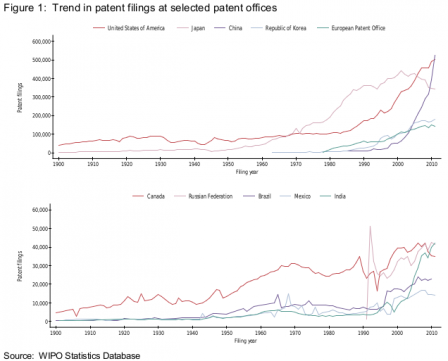

Et c'est exactement ce qui s'est passé – et dans des proportions défiant tous les renflements hypertrophiques des bulles économiques et financières. Le nombre de brevets a explosé depuis les années 80. Ceci s'observe non seulement dans les économies dites « développées » du capitalisme démocratique, mais également de manière quasi universelle depuis que les systèmes de brevets ont été harmonisés par l'Organisation mondiale du commerce via l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce – ADPIC, en anglais, Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights : TRIPS.

Corrélativement, le nombre de procès liés à des affaires de brevets a également connu une croissance exponentielle. Et au cœur de cet accroissement vertigineux tant de la quantité de brevets demandés et accordés que du nombre d'actions judiciaires relatives à des brevets, les brevets logiciels occupent une telle place de choix, qu'il est aisé d'y voir la cause principale de cette expansion démesurée. Ce phénomène est particulièrement observable aux États-Unis où, historiquement, les logiciels ont pu commencé à faire l'objet de brevets. Une agence gouvernementale indépendante a ainsi estimé que les poursuites en justice liées aux brevets avaient doublé en à peine quatre ans et que les brevets logiciels comptait pour près de 90% dans cette augmentation.

On semble donc être bel et bien en présence d'une bulle, dont le gaz ayant servi à la gonfler proviendrait principalement des brevets logiciels. Ceci peut s'expliquer parfaitement par la nature spécifique du logiciel et par les formes particulières qui caractérisent l'innovation logicielle, mais également par les circonvolutions juridiques et institutionnelles ayant permis la brevetabilité du logiciel.

En effet, originellement le logiciel était partout exclu du champ de la brevetabilité. Principalement pour deux raisons. La première tient à sa nature mathématique abstraite, telle que nous l'avons mise en évidence ci-dessus lors de l'analyse de l'informatologie de la valeur. Puisque le logiciel consiste intégralement en des équations mathématiques, on a considéré que, comme pour toute innovation du domaine des mathématiques, il ne pouvait exister véritablement d'inventions, mais tout au plus des découvertes d'équations, celles-ci étant pré-existantes car permises de manière que l'on pourrait qualifier d'innée par le modèle mathématique. On peut ici faire une analogie avec la Bibliothèque de Babel qui contient tous les ouvrages déjà écrits, ainsi que tous ceux à venir. Les mathématiques contiennent déjà toutes les équations qu'il est possible d'écrire dans le langage et selon les règles mathématiques. Il en va donc ainsi du logiciel qui est un objet purement mathématique. Cela a d'ailleurs été démontré par les travaux sur la calculabilité et la mise en évidence de la notion de machine universelle, qui, pour simplifier, est un algorithme capable de simuler tout autre algorithme possible.

La seconde principale raison de la non brevetabilité originelle du logiciel est que les procès d'innovation en matière logicielle sont économiquement incompatibles avec le système des brevets et irréconciliables avec les justifications de ce dernier. L'innovation logicielle est en effet incrémentale – c'est-à-dire que chaque innovation se base sur celles qui l'ont précédée –, cumulative – un logiciel combine des milliers, voir des millions d'équations, chacune pouvant être innovante – et basée sur un cycle court – on estime à six mois la durée de péremption d'une version d'un logiciel, au bout de quoi celle-ci est remplacée par la version suivante, à comparer avec la durée maximale de 20 ans pour un brevet, durée uniformisée par l'accord ADPIC quel que soit l'objet du brevet. Dans ce contexte, le brevet ne peut servir d'incitation économique à l'innovation, ni de rétribution de l'effort de recherche et de développement. D'un point de vue macro-économique, le monopole que confère un brevet sur une idée logicielle freine le développement de l'innovation au lieu de l'encourager.

Il a donc fallu surmonter ces oppositions originelles à ce qu'un logiciel soit breveté pour malgré tout permettre qu'il le soit. Aux États-Unis ce renversement a pris la forme institutionnelle de la mise en place au début des années 80 d'une cour spécialisée dans les jugements relatifs aux brevets. La Cour Suprême des États-Unis avait jusqu'alors confirmé la non brevetabilité du logiciel de par son caractère abstrait. Un tribunal spécialisé et centralisé s'est avéré beaucoup plus ouvert à l'extension du domaine du brevetable, ce qu'on ne peut que trouver naturel de par la tendance quasi-instinctive d'un pouvoir de chercher à s'étendre au maximum et de par la non-prise en compte par un acteur spécialisé de tout facteur sortant de son domaine de spécialisation. Comme une banque spécialisée dans le crédit cherchera inévitablement à développer celui-ci en considérant comme un frein à son activité toute réglementation issue de préoccupations extérieures au crédit – quand bien même la création illimitée de crédit sans exigence de garanties viendrait in fine à remettre en cause celui-ci. De même, la cour d’appel des États-Unis pour le circuit fédéral – United States Court of Appeals for the Federal Circuit, ou CAFC – a démontré un biais en faveur des détenteurs de brevets développant le pouvoir d'exclusion qui leur est conféré en considérant comme un frein à son activité toute limitation du champ de la brevetabilité – quand bien même l'ouverture de la brevetabilité à de nouveaux domaines incompatibles avec le système des brevets viendrait in fine remettre en cause ce dernier.

En Europe, le droit précisant que les programmes d'ordinateur n'étaient pas brevetable, l'Office européen des brevets – OEB – a dû faire preuve d'une inventivité juridique dont l'originalité n'a d'égal que le sophisme sous-jacent. Le droit – ici encore harmonisé par l'accord ADPIC – posant que toute invention technique pouvait être brevetée, l'OEB s'est débarrassé de l'exclusion des logiciels en considérant qu'un logiciel, dès lors qu'on le mettait en œuvre et qu'il agissait donc en relation avec le monde réel, répondait à un problème technique, ou résolvait un problème par une solution technique, ou tout au moins possédait des caractéristiques techniques et, de ce fait, devenait brevetable. Et puisque les brevets logiciels restent formellement interdit par le droit, le terme d'invention mise en œuvre par ordinateur pouvait désigner ces logiciels que l'on peut tout de même breveter. L'inanité de ce raisonnement n'échappera à personne, puisque l'on a vu qu'en tant que modélisation mathématique du monde réel, tout logiciel interagit avec ce dernier dès lors qu'on le met en œuvre, c'est-à-dire lorsque l'on fait tourner ses algorithmes en donnant aux variables qu'il manipule des valeurs issues du monde réel afin de produire des résultats qui à leur tour auront des incidences dans le monde réel. Un logiciel est précisément destiné à être mis en œuvre, c'est-à-dire à opérer à partir et sur des valeurs réelles. Distinguer, comme le fait l'OEB, des logiciels non brevetables en tant que tels et des inventions mises en œuvre par ordinateur n'a pas plus de sens que de considérer qu'un écran, en tant que tel, n'affiche rien si on ne l'allume pas. L'écran est fait pour afficher quelque chose si on l'allume, comme tout logiciel est fait pour interagir avec la réalité qu'il modélise si on le met en œuvre.

Ainsi, en étendant le champ de la brevetabilité au logiciel, il a été délivré une quantité gigantesque de brevets portant sur des innovations logicielles dénuées de toute substance brevetable. Tous les stratagèmes tentés pour faire entrer dans le microcosme des brevets des innovations ne reposant que sur des abstractions mathématiques n'aboutissent qu'à vider de tels brevets de toute substance inventive, à gonfler le système des brevets avec rien d'autre que du vent.

Sortie du capitalisme et mort des brevets logiciels

La crise de la valeur, telle que déconstruite par les théories objectives de la valeur, s'avère être la crise du capitalisme. Elle signifie qu'inévitablement le capitalisme se dirige lui-même vers sa propre fin. Et ceci de manière complètement endogène : le capitalisme produit lui-même, génétiquement, les raisons de son auto-destruction.

De même, la bulle des brevets logiciels, en tentant de rendre appropriables des connaissances formalisées dans des modèles et équations mathématiques, tente de faire croire que l'innovation se déplaçant dans le domaine du logiciel, celui-ci peut faire l'objet d'un mécanisme économique censé favoriser génériquement et indiscutablement l'innovation. L'observation des faits produits par la brevetabilité du logiciel démontre tout le contraire : avec les logiciels, les brevets ont coupé tout cordon ombilical avec l'innovation pour devenir de pures armes de guerre économique. L'explosion des demandes de brevets, dues à l'afflux de demandes sur des brevets logiciels, a entraîné un stock croissant de demandes en attente d'être examinées par les offices de brevets. Ceux-ci n'ayant plus d'autre choix pour résorber ce retard que d'accélérer leur examen, il s'en suit une baisse substantielle et généralisée à tous les secteurs de la qualité des brevets délivrés. Pire, la majorité des brevets délivrés devenant des brevets logiciels, le système se gonfle de plus en plus de brevet n'ayant, comme on l'a vu, aucune substance inventive, brevetable. Or, un brevet n'est jamais qu'un titre délivré par un État donnant autorité pour exclure des concurrents. Sa valeur – entendue aussi bien au sens commun qu'économique – ne repose que sur la confiance des acteurs économiques dans la validité de ce titre. Dès lors que les titres délivrés, soit reflètent une pauvreté qualitative, soit ne reposent sur aucune substance, la confiance en ces titres qui ne font plus autorité ne peut que décroître, entraînant dans sa chute, celle de la valeur de l'ensemble des brevets.

On peut ainsi tranquillement affirmer que la crise des brevets logiciels est la crise du système des brevets. En s'autorisant lui-même à accepter en son sein des idées logicielles, le système des brevets se dirige inéluctablement vers sa propre fin.

Mais ces crises – aussi bien la crise de l'économie capitaliste que celle du système des brevets – et ces bulles – que ce soit la bulle du crédit ou celle des brevets logiciels – ont beau signifier la ruine des systèmes sous-jacents – du capitalisme tout autant que des brevets – en ne faisant reposer ceux-ci que sur du vent, leurs bourrasques ne sont pas sans produire des dégâts collatéraux.

La crise de la valeur, en essayant de refouler le fait que seul le travail humain crée de la valeur, continue de poser le travail salarié et l'échange marchand comme les pilliers du cadre indépassable du fonctionnement productif de l'économie et de l'ordre social, tout en reconnaissant que la production de marchandise nécessite toujours moins de travail humain et en fait même un objectif. Il en résulte une violente exclusion de ceux qui ne peuvent trouver de travail et dont le nombre ne peut que croître, puisque ce travail qu'ils n'exercent pas, n'existe tout bonnement pas. À l'inverse, ceux qui travaillent sont sommés non seulement d'être toujours plus productifs mais de calquer, à tout moment de leur vie, leurs désirs sur celui de l'entreprise pour laquelle ils travaillent. D'un côté, on considère une partie grandissante de l'humanité comme ne devant plus faire partie de son organisation sociale, puisque devenue inutile à la création de valeur. De l'autre, on interdit au reste de l'humanité qui produit de la valeur, d'avoir une quelconque activité qui ne soit orientée vers cette production de valeur. Ou plus exactement, toute activité doit désormais être productrice de savoir, de relationnel ou de connaissances qui peuvent et doivent être captés dans le but – illusoire – d'être valorisés.

Les dégâts produits par la crise des brevets – et en particulier par les brevets logiciels – passent encore relativement inaperçus de ce côté-ci de l'Atlantique. Ils explosent par contre à la figure de l'économie des États-Unis depuis quelques années. Des produits de consommation courantes sont retirés du marché, suite à des injonctions portant sur des violations de brevets logiciels. Les brevets logiciels sont au cœur d'un enchevêtrement de batailles judiciaires mettant en jeu des sommes pharaoniques, à tel point que l'on parle de « guerre thermonucléaire ». Les plus importantes entreprises du logiciel déclarent désormais dépenser moins en recherche et développement que pour les brevets, notamment par des rachats à des entreprises en faillite de leur arsenal de brevets, pour des prix se chiffrant en milliard de dollars. Mais ce qui attire le plus l'attention – jusqu'à celle de la maison blanche – c'est l'émergence d'un nouveau type d'acteur, tirant parti de la crise du système des brevets et de la bulle des brevets logiciels, en exerçant une activité en tout point proche de l'extorsion mafieuse. Ces entreprises, vulgairement nommées « trolls des brevets » – patent trolls – se constituent un portefeuille de brevets, principalement constitué de brevets logiciels, grâce auquel, sans fabriquer aucun produit ni offrir aucun service, elles peuvent user d'intimidation auprès de sociétés ayant une activité économique traditionnelle, les forçant à leur acheter des licences de brevets pour poursuivre leurs affaires et éviter de s'engager dans de coûteux procès, quand bien même ceux-ci invalideraient les brevets en question au bout de plusieurs année de procédure. Le coût global des trolls pour l’économie américaine a été estimé à près de 30 milliards milliards de dollars pour la seule année 2011. À noter que si ces dégâts collatéraux sont principalement observés à l'heure actuelle aux États-Unis, cela n'est dû qu'à l'avance prise par le système des brevets outre-atlantique dans son acceptation vorace de la brevetabilité du logiciel. L'Europe accuse dans ce domaine un retard de quelques dizaines d'années, mais en vient finalement à copier le système américain, reproduisant aveuglément ses défauts, au moment même où celui-ci se rend compte qu'il est en crise.

Au regard des dommages qu'entraînent leurs crises, il ne s'agit pas d'attendre patiemment la fin du capitalisme ou des brevets logiciels, malgré l'inéluctabilité de leur ruine endogène. Il ne s'agit pas non plus de se voiler la face quant à l'origine de ces crises et de les imputer à des boucs émissaires pratiques. Les responsables de la crise économique ne sont pas à chercher du côté des banques ou des spéculateurs financiers, mais du capitalisme lui-même. De même que les trolls ne sont pas responsables de la crise du système des brevets, car celle-ci n'est due qu'à l'irréconciliabilité du système des brevets lui-même avec les nouvelles formes prédominantes d'innovation, s'appuyant sur le logiciel. Banques et spéculateurs se conforment parfaitement à la logique du système capitaliste dès lors que celui-ci cherche à créer de la valeur avec du vent. Pareillement, les trolls sont des créatures engendrées par la logique du système des brevets, dès lors que ce dernier accepte de créer des titres reposant sur du vent. S'acharner sur ces cibles toutes désignées serait un leurre empêchant d'envisager le dépassement de ces systèmes, seul à même d'apporter une solution aux problèmes qu'ils engendrent.

Ce qu'appelle cette analyse radicale – au sens où elle s'est attachée à étudier les racines des crises –, c'est de rechercher activement une sortie du capitalisme démocratique et la mort des brevets logiciels.