Pour écrire un billet traitant de l'économie, j'ai dû me plonger dans une montagne de lectures sur la théorie économique, depuis Xénophon et Aristote, jusqu'à la wertkritik, la théorie de la régulation, le capitalisme cognitif ou l'écologie politique, en passant par Marx, Smith et Ricardo. Le principal enseignement que j'en tire est que, comme toute science sociale, l'économie vise à produire des modèles de la société dans laquelle nous vivons, afin de nous aider à la comprendre et la maîtriser.

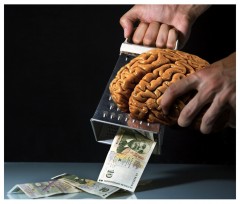

Le propre de l'économie du capitalisme démocratique est cependant de dépasser cette phase de modélisation en érigeant les modèles conçus au rang de vérité absolue, non seulement rendant compte de la totalité de la réalité, mais en commandant que toute action sur la réalité se conforme à ces modèles. L'abstraction – c'est-à-dire étymologiquement l'extraction, la séparation, l'ablation d'une partie d'un tout –, qui a permis de construire ces modèles économiques à partir de la réalité, est consciencieusement dissimulée. Il en résulte une objectivation, une réification du produit de cette abstraction qui se présente à nous comme capable d'exercer un pouvoir – s'affichant comme naturel alors qu'il est socialement construit –, sur nos vies. Même les plus « sociaux-démocrates » des réformateurs reconnaissent qu'il s'agit là d'une stupidité et qu'il conviendrait de remettre l'économie à sa place : celle de l'élaboration de modèles abstraits qui doivent être pris en tant que tels : abstraits, ne représentant qu'une projection partielle – mutilée – de la réalité et devant ainsi se soumettre à sa totalité et non l'inverse. « Faire primer la politique, la démocratie, l'humain – faites votre choix ! – sur l'économie » est le slogan rendant compte de la prise de conscience de la stupidité de l'économie en tant que délire hégémonique.

Mais l'économie du capitalisme démocratique est stupide à plus d'un titre. Elle l'est surtout dans ses fondements mêmes. L'analyse de ce en quoi elle consiste ne peut que conduire à conclure qu'elle est génétiquement conçue pour aboutir à sa propre fin – et ce de manière endogène. Or, cette analyse est centrée autour du concept de valeur. La valorisation de la valeur est ce qui définit le but du capitalisme.

On touche là à quelque chose que je connais bien. De par ma formation en informatique, la manipulation des valeurs est au cœur des logiciels que je programme quotidiennement. Mais l'écho entre économie et informatologie ne s'arrête pas ici. C'est en m'engageant dans l'activisme contre les brevets logiciels que j'ai défini le terme d'informatologie, comme étant l'étude de l'informatique ne s'arrêtant pas au seul angle purement technique – par exemple de la programmation –, mais englobant une critique l'abordant sous ses aspects sociologique, historique, économique, politique, éthique et philosophique : l'informatologue est à l'informaticien ce que le politologue est au politicien.

C'est dans ce champ précis que la crise du capitalisme démocratique rencontre la crise du système des brevets. Ce billet, en explorant le parallèle entre l'économie capitaliste et les brevets logiciels, se propose de montrer que l'un et l'autre s'acheminent à grand pas vers leur anéantissement et qu'il importe qu'ils soient dépassés.

Lire la suite...

Nous arrivons au terme de ce tryptique de billets sur la «

Nous arrivons au terme de ce tryptique de billets sur la «  Dans le

Dans le