nov.142021

Phénoménologie de l'ubique

dans la catégorie Informatologie

“Je ne parle pas d’autre chose que de l’ordinateur qui doit me succéder”, déclama Pensées Profondes en retrouvant son ton oratoire coutumier. “Un ordinateur dont je ne saurais encore calculer les simples paramètres de fonctionnement – mais que je concevrai néanmoins pour vous. Un ordinateur susceptible de calculer la Question à l’Ultime Réponse. Un ordinateur d’une si infiniment subtile complexité que la vie organique elle-même fera partie intégrante de ses unités de calcul. Et vous-mêmes prendrez forme nouvelle et pénétrerez dans l’ordinateur pour naviguer au long des dix millions d’années de son programme ! Oui ! Et je concevrai cet ordinateur pour vous. Et le nommerai également pour vous. Et on l’appellera… La Terre.”

Douglas ADAMS, Le Guide du Routard Galactique, Traduit de l’anglais par Jean BONNEFOY, Paris, Éditions Denoël, 1979, 1982 pour la traduction française, p. 230

On appellera « ubique » tout ce que l’on désigne tantôt par le signifiant « informatique », tantôt – et de plus en plus – par celui de « numérique ».

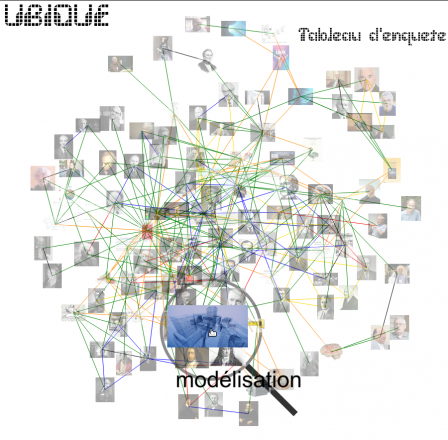

L’ubique est le nom et l’objet d’une enquête. Celle-ci a pour objectif de déterminer le caractère révolutionnaire ou contre-révolutionnaire de l’ubique. Peut-on se fier et prendre appui sur l’ubique dans une visée émancipatrice ? Ou, au contraire, l’ubique doit-elle être combattue en raison des incomparables moyens de contrôle et de domination qu’elle fournit ?

De manière évidente, bien qu’impensée par la plupart de celles et ceux qui en sont pourtant quotidiennement utilisatrices et utilisateurs et même de celles et ceux qui en sont au quotidien les architectes, l’ubique repose sur une modélisation de la réalité. Autrement dit, l’ubique se manifeste avant tout par une opération d’abstraction.

Quoi de plus naturel que de commencer notre enquête par analyser scrupuleusement ce que l’ubique exhibe d’elle-même, de par ses modes opératoires. Il n’est pas besoin ici de passer en revue les diverses applications de l’ubique dans un nombre sans cesse croissant de domaines scientifiques ou, plus prosaïquement, d’activités humaines. S’en tenir à ces inventaires, qui foisonnent dans une pléthore d’ouvrages plus ou moins vulgarisateurs, ne nous avancerait guère. Ce que nécessite notre enquête, c’est plutôt de découvrir sous les aspects phénoménologique par lesquels l’ubique se présente à nous, les forces qui le font opérer. Comment l’ubique machine-t-il ?

L’examen de quelques exemples devrait déjà nous permettre de dégager des caractéristiques essentielles. Les récits reprenant l’histoire de l’ubique ont l’habitude d’insister sur ses origines dans des applications militaires, puis universitaires. Si cette historiographie est indéniable, c’est dans de tout autres domaines que l’ubique est parvenu à toucher le grand public. Ainsi, le premier contact avec l’ubique pour beaucoup s’est déroulé par le biais de jeux vidéos. Voyons, pour commencer, comment opère l’ubique dans un jeu emblématique tel qu’un simulateur de vol.

Le principe de fonctionnement d’un simulateur de vol est assez simple à saisir. Il s’agit de faire vivre aux joueuses et aux joueurs une expérience, comme si celle-ci se déroulait en réalité aux commande d’un véritable avion. Pour ce faire, tant l’avion que l’environnement dans lequel il vole et que la perception que peut ressentir et les actions que peut entreprendre son pilote, doivent être caractérisés le plus finement possible. Cela consiste à déterminer le maximum de paramètres reflétant un vol réel. L’impression de réalité à laquelle parvient le jeux repose tout entière dans la reproduction des interactions entre ces divers paramètres et les variations que ceux-ci peuvent subir dans des limites plausibles.

On comprend aisément qu’un simulateur de vol n’est rien d’autre qu’une modélisation d’un vol réel. Les paramètres identifiés pour représenter le plus précisément possible un vol réel constituent un modèle de ce dernier. Le simulateur de vol consiste uniquement à mettre en œuvre ce modèle grâce aux technologies de l’ubique et à l’intérieur de ces dernières.

Si dans le cas d’une simulation, l’ubique opère exclusivement dans le cadre d’une modélisation, on franchit un degré supérieur avec les jeux dits « de réalité virtuelle » ou de « réalité augmentée ». L’exemple paradigmatique en est Pokémon GO, jeu ayant connu un succès phénoménal dans la deuxième moitié des années 2010. En deux mots, il s’agissait de parcourir le monde, un smartphone à la main, pour y dénicher sur son écran la présence de créatures imaginaires, les Pokémons, êtres anthropoïdes populaires depuis des années dans toute une série de jeux de cartes, dessins animés, films, bandes dessinées, etc. Le but du jeu : capturer ces êtres dont la valeur en points est inversement proportionnelle à la fréquence de leurs apparitions.

Ce qui est ici modélisé est assez classique : c’est le territoire dans lequel la joueuse ou le joueur évolue naturellement, sans son existence sensible, qui est abstrait dans une carte. La particularité de Pokémon GO est que cette carte est à l’échelle 1/1. Les déplacements des joueuses et joueurs dans la réalité peuvent ainsi être intégralement calqués dans les coordonnées de la carte. Dans cette dernière, les lieux n’ont aucune qualité permettant de les distinguer. Ce ne sont que des points équivalents sur la carte ne se différenciant que quantitativement, de par la valeur des éventuels Pokémons présents sur ces points. L’analogie avec le principe de fonctionnement du capitalisme – rapportant toute marchandise à l’équivalent universel, l’argent, par quoi la loi de la valeur permet de comparer quantitativement toutes les marchandises entre elles, en faisant abstraction de la valeur d’usage qualitative de chacune – est ici suffisamment frappant pour être relevée. Mais nous aurons l’occasion d’y revenir au cours de notre enquête.

Pour l’instant, ce qui est remarquable avec Pokémon GO, c’est que le modèle, la carte, ne se contente pas de représenter plus ou moins fidèlement la réalité, le territoire. Ici, les opérations exercées sur le modèle agissent directement sur la réalité. Quiconque aura croisé à l’été 2016, lors du lancement du jeu à succès, des hordes de chasseurs de Pokémon, se précipitant comme un troupeau furieux, insouciant d’écraser tout ce qui se trouverait sur son passage en sera convaincu C’est l’un des principes assurant la viabilité économique du jeu, pourtant gratuit : la promesse d’attirer joueuses et joueurs dans les commerces de la vie réelle qui auront conclu un accord avec l’éditeur du jeu. Placer un Pokémon ayant suffisamment de valeur aux coordonnées de la carte correspondant à un McDo et vous serez sûr que le fast-food verra un afflux de clientes et clients.

Le jeu vidéo est loin d’être le seul exemple d’une telle modélisation et d’actions en retour sur la réalité des opération effectuées sur le modèle par l’ubique. Il n’est plus une étude d’urbanisme qui ne recourt à une modélisation de la circulation automobile, afin d’optimiser ces flux et d’agencer routes, sens uniques, priorités, feux tricolores et panneaux de stop en conséquence.

Le « trading à haute fréquence » repose sur la modélisation des transactions financières, c’est-à-dire d’actes d’échanges, réduites à des opérations arithmétiques sur des nombres. Ce qui permet d’exécuter ordres de vente ou d’achat en quelques microsecondes en se basant sur de simple calculs statistiques. Et ces calculs élaborés dans des modèles purement mathématiques rétroagissent pour faire la fortune ou provoquer la faillite de celles et ceux détenant réellement les titres.

L’actualité, puisque cette partie de l’enquête est rédigée durant l’automne 2021, nous offre un exemple de choix de modélisation sur laquelle opère l’ubique avec des conséquences concrètes sur la réalité. Le « passe sanitaire » n’est ni plus ni moins qu’une modélisation de l’état de santé d’une personne concernant le virus SARS-CoV-2. Ici la modélisation consiste à rassembler un certain nombre de données : le prénom, le nom et la date de naissance de la personne, à quelle date elle a été infectée ou vaccinée et, dans ce cas, avec quel vaccin et combien d’injections, ainsi que des informations de contrôle garantissant l’intégrité des données précédentes, c’est-à-dire que ces données modélisées expriment exactement la réalité sans être falsifiées. Ce que l’ubique opère sur ce modèle est d’une simplicité extrême : il s’agit uniquement de vérifier justement l’intégrité des données, rien qu’au niveau du modèle, c’est-à-dire de réaliser les opérations de cryptologie permettant de garantir que le code de contrôle est valide par rapport aux autres données présentes. Si la tâche de l’ubique est ici triviale, tout l’intérêt d’avoir recours à l’ubique réside dans la forme prise par le modèle : le fameux « QR code ». Ce code-barres en deux dimensions permet en effet de coder une multitude d’informations unitaires de manière compacte et avec suffisamment de redondance pour pouvoir décoder toutes ces informations malgré les éventuelles détériorations dans le dessin du carré ou l’imprécision du lecteur selon qu’il est plus ou moins incliné, proche ou lointain, etc. Cette forme sert donc à opérer uniquement au niveau du modèle pour exprimer en sortie que le passe sanitaire est valide ou non. Tout le reste se situe hors du modèle, où l’ubique n’a – jusqu’à maintenant – aucun prise, mais où l’opération qui vient d’être effectuée ubiquement produit des effets concrets sur la réalité. L’accès à certains lieux est refusé si la validation par l’ubique échoue. Les données concernant l’identité peuvent être contrôlées par les agents habilités à le faire pour prouver que la personne détenant le passe sanitaire est bien celle dont la santé vis-à-vis de SARS-CoV-2 y a été modélisée.

S’il n’entre pas dans notre enquête d’analyser plus en avant toutes les implications du passe sanitaire, il convient de souligner ici que ce qui doit être considéré avec attention est justement ce mode opératoire où l’ubique est utilisé dans un objectif d’identification de certains caractères d’une personne pour ensuite l’autoriser ou lui refuser des actions dans la vie réelle qui auparavant lui étaient permises sans condition. À partir de ce constat, il n’est pas besoin de beaucoup d’imagination pour envisager que ce même type de traitement puisse s’appliquer sur d’autres caractéristiques, d’autres données, éventuellement croisées avec des fichiers existant par ailleurs, pour effectuer tout type de discrimination. Il n’y a aucune différence entre ce que nous venons de voir du fonctionnement du passe sanitaire, du point de vue du traitement par l’ubique, et le fameux crédit social en Chine – mettant en place un système de réputation de ses citoyennes, citoyens et entreprises, avec récompenses pour celles et ceux qui respectent les règles édictées et pénalités en cas de transgression – sinon justement dans les données agrégées et les actes permis ou interdits.

S’il n’entre pas dans notre enquête d’analyser plus en avant toutes les implications du passe sanitaire, il convient de souligner ici que ce qui doit être considéré avec attention est justement ce mode opératoire où l’ubique est utilisé dans un objectif d’identification de certains caractères d’une personne pour ensuite l’autoriser ou lui refuser des actions dans la vie réelle qui auparavant lui étaient permises sans condition. À partir de ce constat, il n’est pas besoin de beaucoup d’imagination pour envisager que ce même type de traitement puisse s’appliquer sur d’autres caractéristiques, d’autres données, éventuellement croisées avec des fichiers existant par ailleurs, pour effectuer tout type de discrimination. Il n’y a aucune différence entre ce que nous venons de voir du fonctionnement du passe sanitaire, du point de vue du traitement par l’ubique, et le fameux crédit social en Chine – mettant en place un système de réputation de ses citoyennes, citoyens et entreprises, avec récompenses pour celles et ceux qui respectent les règles édictées et pénalités en cas de transgression – sinon justement dans les données agrégées et les actes permis ou interdits.

Les exemples que nous avons évoqués jusqu’ici montrent assez clairement que l’ubique, à chaque fois, opère sur une modélisation de la réalité. Toutefois, on est en droit de se demander s’il s’agit là de la principale, voire de la seule caractéristique de comment l’ubique machine. Nous avons jusqu’à présent passé en revue des exemples où l’ubique est employé pour de la simulation – domaine reposant par définition sur un modèle – ou de la gestion, au sens large, où l’on peut aisément concevoir que manipuler un modèle facilite l’action sur la réalité qu’il représente. Mais qu’en est-il des activités purement ancrées dans l’ubique ? Pensons à la communication – l’ubique étant dès son origine – nous aurons l’occasion de le voir – défini comme un nouveau moyen de communiquer.

Mais même dans ce registre de la communication, la partition que déroule l’ubique est celle d’une modélisation. Modélisation de l’émetteur, modélisation du récepteur, modélisation du message et modélisation de la forme que celui-ci peut prendre. Le modèle réduit les interlocuteurs à des adresses ubiquisées identifiant les points terminaux duquel faire partir et auquel doit aboutir le message. Ce dernier est réduit par le modèle à une pure suite de symboles, de laquelle toute sémantique est évacuée. La forme même à laquelle le message est réduit modélise les formes de communications connues : orale, épistolaire, de visu, à distance, etc. jusqu’à modéliser les expressions, ordinairement communiquées par le ton de la voix, les traits du visages ou le délié de l’écriture manuscrite, par des émoticons ou des émojis, soit des symboles sélectionnés parmi une collection prédéfinie et forcément limitative.

Ce qu’il est d’ores et déjà possible de dégager de la manière avec laquelle l’ubique se présente à nous, telle qu’illustrée par les exemples précédents, est que l’ubique ne saurait opérer sur autre chose qu’un modèle de la réalité sensible. De ceci deux pistes d’enquête peuvent être tirées.

Tout d’abord, pour que ’ubique puisse se déployer, il est nécessaire d’effectuer une modélisation du réel. Il importe alors de réaliser qu’une telle modélisation consiste essentiellement dans une opération d’abstraction, au sens radical du terme : une soustraction. Il s’agit d’arracher du réel un certain nombre de caractéristiques sur lesquelles l’ubique est à même d’opérer. Il faudra approfondir la forme que doivent prendre ces caractéristiques abstraites pour être manipulables par l’ubique, ainsi que le type de manipulation que l’ubique peut exercer sur ce modèle. Mais dès à présent, insistons sur le fait que toute abstraction, toute soustraction, laisse inévitablement un reste. Et donc que toute modélisation est nécessairement imparfaite. Qu’il en résulte toujours une différence entre la réalité modélisée et le modèle qui en est abstrait.

Ensuite, tout l’intérêt des opérations effectuées par l’ubique sur un modèle est de produire un résultat qui puisse être restitué à la réalité que l’on a modélisée. L’ubique permet ainsi une opération de transformation du réel.

Ce double mouvement de modélisation par abstraction du réel puis de restitution du modèle manipulé au réel est la nature phénoménologique de l’ubique.

Ce que la culture populaire a parfaitement compris à travers la trilogie Matrix. La matrice est effectivement un modèle de la vie réelle dans une société occidentale où les machines ubiques prennent de plus en plus d’importance. Modèle d’une perfection telle que les humains qui y évoluent sont quasi totalement persuadés qu’ils font face à la réalité… Mais jamais tout à fait ! Il subsiste des bugs, des incohérences, des différences avec le réel, si bien que les héros prennent conscience de la matrice. Et cette dernière s’avère avoir été mise en place par les machines ubiques ayant pris le pouvoir, dans l’objectif que les fonctions vitales des hommes évoluant dans le modèle de la matrice puissent fournir aux machines l’énergie dont elles ont besoin pour fonctionner.

Modélisation, reste inéluctable de l’abstraction, restitution des opérations effectuées sur le modèle pour transformer la réalité : on n’aurait pu mieux illustrer ce qui caractérise essentiellement le mode de fonctionnement de l’ubique.