sept.102015

La « propriété intellectuelle » c'est le viol ! troisième partie

dans la catégorie Informatologie

Nous arrivons au terme de ce tryptique de billets sur la « propriété intellectuelle ». À partir d'un article de Richard Stallman, le premier billet nous avait permis, par une simple analyse textuelle du titre de cet article, de problématiser la question. La « propriété intellectuelle » y était en effet présentée comme un

Nous arrivons au terme de ce tryptique de billets sur la « propriété intellectuelle ». À partir d'un article de Richard Stallman, le premier billet nous avait permis, par une simple analyse textuelle du titre de cet article, de problématiser la question. La « propriété intellectuelle » y était en effet présentée comme un séduisant mirage

, un être fantasmagorique et composite à l'apparence pourtant bien réelle.

L'étude bibliographique menée dans le second billet a confirmé que la « propriété intellectuelle » avait effectivement réussi à imposé l'unification de divers droits – droits d'auteurs, brevets, marques, dessins et modèles, etc. – malgré toutes leurs disparités. Somme toute, le seul point commun les rassemblant s'est avéré être justement qu'ils soient tous raccrochés à la banière de la propriété. Toutefois, cette caractérisation en termes de propriété s'est révélée on ne peut plus contingente et, au final, portée par un unique objectif de marchandisation qu'ont poussé des acteurs juridiques et industriels.

C'est donc dans le seul domaine de l'économie que le mirage de la « propriété intellectuelle » existe réellement. Il s'en suit que toute critique de la « propriété intellectuelle » en tant que telle, n'a de sens que située dans le champ économique. Pour le dire autrement : ce n'est qu'en tant qu'objet économique que la « propriété intellectuelle » est susceptible d'être appréhendée. Il nous faut donc, dans ce troisième et dernier billet, pénétrer le monde merveilleux de l'économie, tenter d'en dégager les lois spécifiques grâce auxquelles surgissent des êtres chimériques tels que la « propriété intellectuelle » et comprendre ainsi comment est régie leur mystérieuse existence.

1re partie : Stupeur et dévoilement

2e partie : Archéologie du savoir approprié

Le capital imaginaire – Critique de l'économie politique de la « propriété intellectuelle »

Nous l'avons vu, la science économique ne peut nous être d'un grand secours pour saisir la nature profonde de la « propriété intellectuelle », celle-là prenant celle-ci pour acquise, sans plus se poser de question, et l'intégrant dans ses bilans comptables comme si l'existence de la « propriété intellectuelle » était la plus naturelle du monde. C'est que la science économique adopte un point de vue depuis l'économie elle-même et se retrouve par conséquent incapable d'en proposer une analyse réflexive. Pour ce faire, un pas de côté est nécessaire. Il nous faut nous placer hors, contre et au-delà de l'économie, y compris de l'économie critique. Et nous nous retrouvons ainsi dans le domaine de la critique de l'économie, dont Marx a jeté les bases.

Entendons-nous bien : il ne s'agit pas ici d'embrasser l'idéologie marxiste centrée sur la lutte des classes et l'abolition de la propriété privée au profit de la collectivisation. Ce qui nous intéresse dans la théorie que l'on nomme marxienne pour la distinguer, c'est l'analyse à la finesse toujours inégalée des mécanismes internes qui font tourner l'économie politique, c'est-à-dire le capitalisme. C'est la mise en lumière des catégories fondamentales – argent, valeur, travail abstrait, capital, etc. – qui le constituent historiquement et socialement et permettent d'en démontrer les lois qui régissent, dans le stade ultime de son développement, la totalité de la société et que l'économie – tout autant les économistes de l'orthodoxie dominante que les courants qualifiés d'hétérodoxes – tient pour naturelles.

Malheureusement, Marx n'a jamais réellement abordé la critique de l'économie de la « propriété intellectuelle ». Tout juste a-t-il évoqué le rôle des inventions[1] dans l'augmentation de productivité ou le caractère productif ou non des activités produisant des œuvres littéraires ou artistiques[2]. Mais, ainsi que nous l'avons observé dans le précédent billet, le XIXe siècle fut la période de maturation de la « propriété intellectuelle » et celle-ci jouait encore un rôle négligeable au sein de l'économie. Il nous faut donc chercher du côté de ceux qui ont tenté de prolonger l'œuvre de Marx en prenant en compte les évolutions subies par le capitalisme durant les deux derniers siècles afin d'actualiser la critique de l'économie.

Mais, à ma connaissance, la « propriété intellectuelle » n'a jamais été directement l'objet spécifique d'une quelconque théorie critique. Certes, l'importance qu'elle a prise, depuis environ un quart de siècle, n'a pu passée inaperçue des divers courants s'inscrivant dans la critique de l'économie, mais ceux-ci ne l'ont finalement toujours abordée que « par la bande », que ce soit en élaborant le concept de capitalisme cognitif[3], c'est-à-dire basé sur la production de connaissances, en étudiant la capitalisation financière[4] ayant investi dans la bulle de la nouvelle économie de la fin du siècle dernier[5], en relatant la constitution de l'industrie culturelle[6], ou en constatant la part croissante de la composante immatérielle[7] tant dans le travail de production que dans les marchandises ainsi produites. Le problème majeur de ces analyses est qu'en ne se confrontant à la question de la « propriété intellectuelle » qu'accessoirement à leurs principaux objets d'étude, en ne la rencontrant presque que par accident, elles se laissent totalement abuser par le piège du mirage que nous avons dénoncé, avec Richard Stallman, dans le premier billet de cette série. Elles prennent tout d'abord pour argent comptant l'unification opérée par ce mirage des droits disparates qu'il rassemble sous son aile, en considérant que ces divers droits peuvent s'appliquer à un même objet, que celui-ci soit défini comme la production de connaissances[8], de savoirs ou d'informations, d'objets abstraits[9], ou encore comme travail intellectuel, cognitif ou immatériel[10], etc. Ensuite, lorsque ces études vont jusqu'à se pencher sur le rôle économique de la « propriété intellectuelle », elles l'évacuent rapidement en le réduisant à une rente d'information[11]. Le constat n'est certes pas faux – nous aurons l'occasion d'y revenir –, mais sans plus d'explications, il ne fait que révéler une certaine subjugation par la forme de propriété sous laquelle se présente le mirage de la « propriété intellectuelle ». Reflétant la nature et les propriétés de la rente foncière à laquelle donne droit la propriété foncière[12], on calque sur la « propriété intellectuelle », comme forme particulière de propriété, une sorte particulière de rente.

Ainsi, les recherches récentes de la critique de l'économie pourront nous être utiles, de par les intuitions qu'elles soulèvent ou pour ne pas reproduire les erreurs qu'elles commettent sous la séduction du mirage, mais force est de constater qu'une véritable théorie critique de l'économie de la « propriété intellectuelle » reste encore à être élaborée.

La première tâche d'une telle théorie est d'identifier les objets sur lesquels portent les différents droits de « propriété intellectuelle ». Et pour éviter de se faire piéger par l'image unitaire qu'exhibe le mirage de la « propriété intellectuelle », il est nécessaire d'établir séparément cet objet pour chacun de ces droits, en les prenant un par un. Nous n'avons d'ailleurs pas encore précisé jusqu'ici en quoi consistait chacun de ces droits réunis sous la houlette de la « propriété intellectuelle », alors que nous avons vu que la définition légale de celle-ci revenait précisément à dresser un tel inventaire. Il est temps de s'y atteler ! Et nous pouvons suivre pour cela la liste de droits inclus dans le texte de loi le plus universellement reconnu, l'Accord sur le respect des droits de « propriété intellectuelle » qui touchent au commerce, ou Accord sur les ADPIC :

La première tâche d'une telle théorie est d'identifier les objets sur lesquels portent les différents droits de « propriété intellectuelle ». Et pour éviter de se faire piéger par l'image unitaire qu'exhibe le mirage de la « propriété intellectuelle », il est nécessaire d'établir séparément cet objet pour chacun de ces droits, en les prenant un par un. Nous n'avons d'ailleurs pas encore précisé jusqu'ici en quoi consistait chacun de ces droits réunis sous la houlette de la « propriété intellectuelle », alors que nous avons vu que la définition légale de celle-ci revenait précisément à dresser un tel inventaire. Il est temps de s'y atteler ! Et nous pouvons suivre pour cela la liste de droits inclus dans le texte de loi le plus universellement reconnu, l'Accord sur le respect des droits de « propriété intellectuelle » qui touchent au commerce, ou Accord sur les ADPIC : droit d'auteur et droits connexes ; marques de fabrique ou de commerce ; indications géographiques , dessins et modèles industriels ; brevets ; schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés ; et protection des renseignements non divulgués

[13].

Le droit d'auteur et les droits connexes portent sur la production d'œuvres littéraires ou artistiques, comprenant toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression, telles que : les livres, brochures et autres écrits ; les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature ; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ; les œuvres chorégraphiques et les pantomimes ; les compositions musicales avec ou sans paroles ; les œuvres cinématographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie ; les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; les œuvres photographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie ; les œuvres des arts appliqués ; les illustrations, les cartes géographiques ; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences

[14]. Sont également inclus les programmes d'ordinateur et les compilations de données – ces dernières étant parfois l'objet d'un droit de « propriété intellectuelle » spécifique, comme dans l'Union européenne avec le droit sui generis sur les bases de données. Économiquement, les œuvres sous droit d'auteur ou droits connexes entrent dans le procès de circulation – sont vendues et achetées – sous forme de produits, lorsqu'elles peuvent être fixées sur un support, ou de services, lorsque c'est leur exécution, leur interprétation qui est commercialisée.

Les marques de fabrique ou de commerce portent sur tout signe, […] en particulier les mots, y compris les noms de personne, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et les combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes, propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises

[15]. La marque est ainsi le fruit du travail relationnel, communicationnel, symbolique, du savoir-faire, développés par une entreprise et représente l'image que celle-ci souhaite donner d'elle-même sur le marché. Économiquement, la marque est attachée aux marchandises, produits ou services, commercialisées par cette entreprise[16].

Les indications géographiques servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'un Membre, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique

[17]. Elles représentent donc un savoir faire lié à un territoire et jouent un rôle économique similaire à celui des marques, en étant attachées à toute marchandise produite ou assemblée par une entreprise implantée sur ce territoire.

Les dessins et modèles industriels décrivent dans un schéma nouveau et original, bidimensionnel – par exemple, un assemblage de lignes et de couleurs – ou tridimensionnel – modélisant la forme ou la surface –, l'aspect ornemental ou esthétique d'objets manufacturés. Ce sont donc les marchandises produites conformément à ces dessins ou modèles qui entrent dans le circuit économique.

Les brevets portent sur des inventions de produits ou de procédés, nouvelles, non évidentes pour un homme du métier et susceptibles d'application industrielle, qui doivent être divulguées avec suffisamment de précision pour être reproduites. Leur rôle économique est sensiblement le même au niveau fonctionnel que celui des dessins et modèles au niveau esthétique : il repose sur les marchandises décrites par les brevets sur les produits ou fabriquées conformément aux méthodes exposées dans les brevets de procédés[18].

Les schémas de configuration, ou topographies, de circuits intégrés portent sur des représentations tridimensionnelles de circuits électroniques, qui sont originaux en ce sens qu'ils sont le fruit de l'effort intellectuel de leurs créateurs et que, au moment de leur création, ils ne sont pas courants pour les créateurs de schémas de configuration (topographies) et les fabricants de circuits intégrés

[19]. Ils entrent bien entendu dans le procès de circulation via les marchandises incorporant les circuits intégrés fabriqués selon ces schémas.

Les renseignements non divulgués concernent des secrets de fabrication et peuvent peu ou prou être considérés de la même façon que des brevets, à la différence près que les procédés qui les composent ne doivent pas être divulgués. Économiquement, ils se retrouvent dans les marchandises fabriquées selon ces secrets.

Ce n'est que maintenant que nous avons passé en revue les objets sur lesquels porte chacun des droits de « propriété intellectuelle », en nous préservant de l'apparence séductrice – aussi réelle soit-elle – du mirage unificateur sous laquelle cette dernière se présente, que nous pouvons dégager les points communs entre ces droits disparates. Ce n'est qu'à présent que nous avons identifié que cette chimérique « propriété intellectuelle » n'avait de sens que d'un point de vue économique et que nous avons recensé comment les objets de ces droits entraient dans le circuit économique, que nous pouvons chercher la fonction économique qui les détermine.

Ce n'est que maintenant que nous avons passé en revue les objets sur lesquels porte chacun des droits de « propriété intellectuelle », en nous préservant de l'apparence séductrice – aussi réelle soit-elle – du mirage unificateur sous laquelle cette dernière se présente, que nous pouvons dégager les points communs entre ces droits disparates. Ce n'est qu'à présent que nous avons identifié que cette chimérique « propriété intellectuelle » n'avait de sens que d'un point de vue économique et que nous avons recensé comment les objets de ces droits entraient dans le circuit économique, que nous pouvons chercher la fonction économique qui les détermine.

De prime évidence, les droits de « propriété intellectuelle » partagent ceci qu'ils portent sur des objets – restant encore pour le moment mystérieux – qui doivent – si l'on fait pour l'instant abstraction de ce que la croyance en la « propriété intellectuelle » vient justement changer – être incorporés dans des marchandises on ne peut plus ordinaires afin de participer au procès d'échange et de circulation. Dit autrement : chacun des droits de « propriété intellectuelle » s'applique à des objets qui ne peuvent être vendus et achetés qu'indirectement, en étant inextricablement intégrés au sein de véritables marchandises. Et ce sont ces marchandises englobantes, ces marchandises complexes[20], qui sont véritablement vendues et achetées. La question qui dès lors se pose est de savoir si ces objets sur lesquels portent les droits de « propriété intellectuelle » sont eux-mêmes des marchandises.

Dans le monde merveilleux de l'économie – c'est-à-dire dans la société régie par les lois du capitalisme –, une marchandise est un être tout à fait fabuleux, présentant un double visage, et doté du pouvoir extraordinaire de se métamorphoser en n'importe quelle autre marchandise, y compris la marchandise reine, l'équivalent général de toutes les autres : l'argent. Ce prodige, la marchandise l'accomplit justement grâce à son caractère bifide. En effet, si l'une de ses faces représente la valeur d'usage de la marchandise, son utilité particulière, ce à quoi cette marchandise spécifique doit être employée, le besoin propre qu'elle vient satisfaire, son autre face lui permet de faire abstraction de ses particularités et de se présenter sur le marché à égalité avec ses homologues, dans un rapport d'équivalence à toute autre marchandise. Qu'importe la valeur d'usage de celle-ci et de celle-là, les marchandises entrent en relation entre elles parce qu'elles se reconnaissent comme semblables, elles ne peuvent s'échanger que grâce à ce second visage qui leur est commun et que l'économie politique nomme la valeur[21].

Tout le capitalisme – c'est-à-dire toute l'économie – repose sur ce principe cardinal – cette formule magique – qui veut que le système puisse engendrer dans sa globalité toujours plus de valeur. La masse totale de la valeur, et donc la masse totale des marchandises dans lesquelles s'incarne cette valeur, doit sans cesse s'accroître. C'est-à-dire que la quantité de valeur que le système capitaliste, dans son ensemble, consomme en entrée pour sa reproduction doit se retrouver en sortie dans une quantité supérieure. Et nous l'avons évoqué au début de cette série de billets : toute la richesse des sociétés dans lesquelles règne le mode de production capitaliste se réduit à un gigantesque amoncellement de marchandises

[22] dont la grandeur est mesurée par la quantité de valeur représentée dans ces marchandises, quantité déterminée par ce système à augmenter en permanence[23].

Par quel miracle la valeur peut-elle s'accroître ? Grâce à un certain type fantastique de marchandise : la force de travail[24]. Cette dernière, comme toute marchandise, possède une valeur qui fait qu'on peut l'acheter et la vendre[25]. Mais elle détient également un pouvoir prodigieux qui lui vient de sa valeur d'usage particulière qui est précisément de produire de la valeur[26]. Ce qui fait du travail humain cet être absolument formidable du monde merveilleux de l'économie, capable de produire plus de valeur qu'il n'en consomme pour sa propre reproduction[27]. Cette valeur supplémentaire que la force de travail est capable de produire, au-delà de la valeur nécessaire pour se reproduire, est nommée survaleur – ou plus-value dans les traductions plus anciennes. Et cette créature féérique qu'est le travail – au sens économique du terme, c'est-à-dire tel qu'historiquement ancré dans le capitalisme[28] – se manifeste également, symétriquement à la marchandise, avec une double face. Sa face concrète représente le type de travail particulier dont il s'agit, l'activité qui le caractérise, la tâche spécifique qu'il exige. Tandis que sa face abstraite[29] se moque de ses particularités pour ne plus représenter qu'une dépense d'énergie, quelle qu'elle soit, physique, psychique, intellectuelle, etc.[30] Dans le système capitaliste, tout travail, en tant qu'il est également du travail abstrait, est qualitativement semblable à tous les autres travaux existants. Seul son aspect quantitatif compte. Et c'est précisément parce que toute marchandise est produite par du travail humain et que celui-ci en tant que travail abstrait peut être quantifié[31], que sa valeur se mesure par la quantité de travail dépensée dans sa production[32].

Si nous revenons aux marchandises englobant les objets sur lesquels portent les droits de « propriété intellectuelle », il ne fait aucun doute que celles-ci ont une existence économique en tout point conforme aux déterminations du capitalisme que nous venons de brièvement rappeler. Les exemplaires d'un livre, d'un CD musical ou d'un DVD vidéo, les chaussures ou les frigidaires de marque, les bouteilles de vin AOC ou les montres suisses, les tablettes à coins arrondis ou les robes de haute couture, les appareils innovants ou les boîtes de médicaments brevetés, les gadgets électroniques ou les voitures avec ordinateur de bord, les bouteilles de coca-cola ou les flacons de parfums, etc. ont tous une valeur d'usage. Ils servent tous à quelque chose de bien précis, sans quoi personne ne voudrait les acheter, que cette fonction spécifique soit futile ou vitale peu importe. Et ils ont tous également une valeur, qui fait qu'on peut les vendre à un certain prix, c'est-à-dire les échanger contre une certaine somme d'argent. En outre, tous ces produits résultent d'un travail qui a beau être à chaque fois bien particulier pour produire chacun d'entre eux, n'en reste pas moins du travail, terme commun à toutes ces tâches diversifiées, du travail en général, du travail

Si nous revenons aux marchandises englobant les objets sur lesquels portent les droits de « propriété intellectuelle », il ne fait aucun doute que celles-ci ont une existence économique en tout point conforme aux déterminations du capitalisme que nous venons de brièvement rappeler. Les exemplaires d'un livre, d'un CD musical ou d'un DVD vidéo, les chaussures ou les frigidaires de marque, les bouteilles de vin AOC ou les montres suisses, les tablettes à coins arrondis ou les robes de haute couture, les appareils innovants ou les boîtes de médicaments brevetés, les gadgets électroniques ou les voitures avec ordinateur de bord, les bouteilles de coca-cola ou les flacons de parfums, etc. ont tous une valeur d'usage. Ils servent tous à quelque chose de bien précis, sans quoi personne ne voudrait les acheter, que cette fonction spécifique soit futile ou vitale peu importe. Et ils ont tous également une valeur, qui fait qu'on peut les vendre à un certain prix, c'est-à-dire les échanger contre une certaine somme d'argent. En outre, tous ces produits résultent d'un travail qui a beau être à chaque fois bien particulier pour produire chacun d'entre eux, n'en reste pas moins du travail, terme commun à toutes ces tâches diversifiées, du travail en général, du travail sans phrase

[33], une dépense de muscles, de nerfs, de cerveau[34], bref : du travail abstrait.

Mais au sein de ces marchandises englobantes, qu'en est-il de la part qui fait précisément l'objet des droits de « propriété intellectuelle » ? Qu'en est-il du texte qui se retrouve dans chacun des exemplaires du livre, de la musique dans chaque CD ou du film dans chaque DVD, du goût de terroir de chaque bouteille de vin ou du savoir-faire faisant la précision de chaque montre suisse, du schéma des coins de tablettes ou du patron des robes, du procédé inventif selon lequel tous ces appareils ont été fabriqués ou de la formule chimique des comprimés, du schéma des puces intégrées dans les gadgets ou de la topologie des circuits électroniques incorporés dans les voitures, de la recette du coca qui donne le même goût à toutes les bouteilles ou de la composition d'arômes permettant de sentir le même parfum dans chaque flacon ? Tous sont bel et bien également issus d'un travail. Mais d'un travail qui, dans tous ces cas où il est question que ce que l'on produit puisse être l'objet de droits de « propriété intellectuelle », possède quelques caractéristiques distinctives.

Il est facile au premier abord d'y voir, pour tous ces travaux, un travail intellectuel. Mais cela ne nous mènerait pas plus loin que de considérer qu'il s'agit d'un travail comme tous les autres[35], au sens capitaliste du terme, c'est-à-dire tout à la fois concret et abstrait. Puisque toute dépense d'énergie, qu'elle soit physique, psychique ou intellectuelle, est un travail dès qu'il présente cette apparence bifide. Sans compter que tout travail requiert une part d'effort intellectuel[36]. Que celle-ci soit réduite à un quasi-automatisme évitant de se taper sur les doigts n'empêche pas qu'il faille quelques déplacements de neurones pour que la main guide le marteau sur le clou. On pourrait alors préciser que les purs produits faisant l'objet de droits de « propriété intellectuelle » sont issus d'un travail purement intellectuel. Mais d'autres travaux purement intellectuels n'ont aucune prétention à être couverts par un droit de « propriété intellectuelle ». Qu'on songe par exemple aux calculs mathématiques d'un comptable ou aux séances prodiguées par un psychanalyste. Enfin, après tout le chemin parcouru jusqu'ici, il devient inévitable de se méfier de qualifier ce travail seulement d'intellectuel. Ne serait-ce pas se laisser par trop influencer par la forme du mirage en prenant un raccourci simpliste pour aller de la « propriété intellectuelle » au travail intellectuel ?

L'une des principales caractéristiques de ce travail, certes purement intellectuel, est qu'il doit, dans tous les cas, élaborer des produits nouveaux, originaux, inédits. Les objets des droits de « propriété intellectuelle » doivent être créés par ce travail, au sens biblique du terme : ce travail leur donne existence en les tirant du néant. Cet acte de création est évidemment unique en son genre. Autant l'on peut graver autant de fois que l'on veut des CD, autant la musique dont ils sont les vecteurs n'a pu être créée qu'une seule fois. On peut fabriquer des machines semblables autant de fois que l'on souhaite, mais l'invention sur laquelle se base ces machines n'a été créée qu'une seule fois. Etc.

De cette caractéristique en découle tout de suite une autre. Puisque les objets des droits de « propriété intellectuelle » doivent être créés ex nihilo par le travail qui les produit, ce travail ne peut être comparé à une activité similaire, celle-ci n'existant pas. Ce qui rend ce travail difficilement mesurable selon une unité de temps objective[37]. En effet, ce qui fait que, dans le monde merveilleux de l'économie, la grandeur de la valeur des marchandises est mesurée par le temps de travail dépensé pour les produire est qu'il s'agit de travail socialement nécessaire, déterminé[38] en fonction des conditions standards de production et du degré de productivité en vigueur dans la société au moment où elles sont produites[39]. Or les conditions et le degré de productivité – et par conséquent le temps de travail socialement nécessaire – sont nécessairement indéterminés lorsqu'il s'agit d'un travail créant de toutes pièces un produit encore inconnu. Le travail produisant les objets des droits de « propriété intellectuelle » est donc non déterminé, non quantifiable et non reproductible, ce qui en fait une créature monstrueuse difficilement domptable par les lois économiques[40].

Ainsi, si les objets des droits de « propriété intellectuelle » sont produits par un travail productif – au sens capitaliste du terme, c'est-à-dire s'il s'agit d'un travail produisant de la survaleur[41] –, ce travail étant incommensurable, l'éventuelle valeur représentée dans ses objets ne pourra être – au moins en partie – qu'arbitraire[42]. La question reste entière de savoir si justement ces objets incarnent une quelconque valeur. Autrement dit, si le travail qui les produit engendre de la survaleur, si c'est un travail productif, au sens économique du terme.

Pour le capitalisme, un travail est productif à partir du moment où le capital investi dans les moyens de productions, les matières premières, les marchandises intermédiaires, etc., ainsi que dans la force de travail nécessaires à ce travail, permet d'obtenir un capital supérieur à celui d'origine lorsque le procès de production a fait son office[43]. Or, dans l'état actuel de la société, il ne fait pas de doute que tous les travaux dont sont issus les objets sur lesquels portent les droits de « propriété intellectuelle » sont des travaux productifs. Il n'est pas d'œuvre littéraire ou artistique qui ne soit issue de l'industrie culturelle. Il n'est pas d'invention qui ne soit produite par un département de recherche et développement d'une entreprise[44]. Ni de marque dont l'image n'a été créée par des employés, salariés à cet effet – que la novlangue à la mode nomme d'ailleurs « créatifs ». Etc. Et toutes ces industries et entreprises ont clairement investi dans cette production un capital, dans le but précis de l'agrandir.

Notons en outre que cet investissement porte principalement, voire uniquement, sur la force de travail, puisqu'en simplifiant, ces travaux ne nécessitent aucun moyen de production, aucune matière première, aucun carburant, autre que l'énergie cérébrale de leurs créateurs. Ce qui nous intéresse dans ces travaux, ce sur quoi porte directement les droits de « propriété intellectuelle », peut entièrement se dérouler à l'intérieur du cerveau de ceux qui créent ces produits. Nul autre besoin que du degré de connaissance et de savoir culturels et scientifiques disponibles dans la société, de ce que Marx nomme l’intellect général, produit par le travail général – ou travail universel selon les traductions[45]. On a d'ailleurs parfois tendance à considérer un peu trop rapidement que les objets des droits de « propriété intellectuelle » n'enrichissent que cet intellect général, que le travail qui les produit n'est que du travail général[46], et d'en conclure non moins précipitamment qu'il s'agit d'un travail non productif, ne générant pas de survaleur et que ces objets en tant que tels ne sont donc pas des marchandises, dans lesquelles n'est représentée aucune valeur. C'est aller un peu vite en besogne ! Premièrement, c'est faire l'économie d'une analyse scrupuleuse qui montre inévitablement, nous venons de le constater, que dans le stade actuel de développement du capitalisme, ce travail est bel et bien productif. Deuxièmement, c'est généraliser à la « propriété intellectuelle » dans son ensemble, les attributs de certains des droits qu'elle englobe : s'il est indéniable que les inventions brevetées se retrouvent dans l’intellect général, cela devient plus contestable pour les œuvres sous droits d'auteur – suivant la qualité de celles-ci –, jusqu'à être difficilement concevable pour les marchandises quelconques portant une marque de fabrique. Bref, c'est être encore par trop sous le charme du mirage de la « propriété intellectuelle ».

Gardons-nous de cette influence et de conclusions hâtives et continuons d'examiner ces créatures mystérieuses du monde merveilleux de l'économie que sont les objets sur lesquels portent les droits de « propriété intellectuelle ». Ayant établi que le travail purement intellectuel et créatif dont ils sont issus est, au sens du capitalisme, productif, c'est-à-dire qu'il provient d'un capital qui ressort enrichi de la valeur créée par ce travail, il nous faut examiner la nature de cet enrichissement de capital – ou de cette supposée valeur créée, ce qui revient au même. Puisque nous avons vu que ces objets n'entraient dans le circuit économique qu'en tant que partie de marchandises ordinaires, nous pourrions être tenté d'y voir un simple moyen de production ou une matière première ou intermédiaire[47]. Après tout, le texte d'un livre n'est-il pas une matière première que l'on associe à des feuilles de papier vierge pour donner les exemplaires de ce livre ? Une invention, un dessin ou un modèle, un schémas de circuit intégré n'est-il pas un moyen de production pour fabriquer les machines qui s'y rapportent ? Une marque n'est-elle pas une sorte de carburant pour les marchandises qu'elle estampille ?

Gardons-nous de cette influence et de conclusions hâtives et continuons d'examiner ces créatures mystérieuses du monde merveilleux de l'économie que sont les objets sur lesquels portent les droits de « propriété intellectuelle ». Ayant établi que le travail purement intellectuel et créatif dont ils sont issus est, au sens du capitalisme, productif, c'est-à-dire qu'il provient d'un capital qui ressort enrichi de la valeur créée par ce travail, il nous faut examiner la nature de cet enrichissement de capital – ou de cette supposée valeur créée, ce qui revient au même. Puisque nous avons vu que ces objets n'entraient dans le circuit économique qu'en tant que partie de marchandises ordinaires, nous pourrions être tenté d'y voir un simple moyen de production ou une matière première ou intermédiaire[47]. Après tout, le texte d'un livre n'est-il pas une matière première que l'on associe à des feuilles de papier vierge pour donner les exemplaires de ce livre ? Une invention, un dessin ou un modèle, un schémas de circuit intégré n'est-il pas un moyen de production pour fabriquer les machines qui s'y rapportent ? Une marque n'est-elle pas une sorte de carburant pour les marchandises qu'elle estampille ?

Marx a proposé[48] de définir les moyens de production, c'est-à-dire les matériaux bruts, les matières auxiliaires et les moyens de travail comme étant du capital constant[49], qu'il oppose au capital variable composé uniquement de la force de travail humaine, seule à même – comme nous l'avons vu – de créer de la survaleur, venant ainsi augmenter le capital de départ, d'où son nom de variable : la production capitaliste fait varier ce capital en l'accroissant. Comme toutes les créatures magiques du monde merveilleux de l'économie, le capital constant jouit d'un pouvoir spécifique. La valeur qu'il incarne – et qui provient elle-même du travail qui a été nécessaire pour produire ou extraire ce capital constant – se transmet au fil du temps aux marchandises qu'il contribue à produire jusqu'à ce qu'il soit épuisé. Par exemple, une machine représente une valeur dont la grandeur est déterminée, comme toutes les marchandises, par le travail vivant nécessaire à sa production. Par le pouvoir du capital constant, cette valeur se retrouvera divisée dans toutes les marchandises que cette machine contribuera à produire au rythme de son usure, jusqu'à ce qu'elle soit inutilisable. De même, si cette machine fonctionne avec de l'essence, la valeur de l'essence acheté – qui provient du travail vivant socialement nécessaire pour l'extraction du pétrole, son raffinement, etc. – sera proportionnellement distribuée à toutes les marchandises que chaque cycle de la machine est capable de produire, jusqu'à épuisement du stock.

Force est de constater que les objets des droits de « propriété intellectuelle » ne se comportent absolument pas comme du capital constant[50]. Les deux sortes de créatures ont des existences complètement différentes. Le capital constant a un rapport temporel au monde, semblable à celui de tout être vivant : il naît, vit et meurt, mûrissant et se décomposant au fil du temps. Les objets des droits de « propriété intellectuelle » ont quant à eux une durée de vie, non pas éternelle puisqu'ils ont un début, ayant été créés ex nihilo, mais infinie, sans fin, interminable – tout du moins potentiellement. On peut certes dire que le texte d'un livre qui n'est plus réimprimé se meurt. Tout comme une invention qui est remplacée par une autre plus ingénieuse – quoique bien souvent dans ce cas, la seconde se base sur la première de sorte que celle-ci vit encore dans celle-là. De même que les marques d'une entreprise qui fait faillite. Et ainsi de suite. Mais cette temporalité est seulement dûe à l'existence ou non des marchandises englobantes. Tant qu'on est capable d'en produire, la part qui est l'objet des droits de « propriété intellectuelle » est immortelle. Son existence se multiplie potentiellement à l'infini.

Et nous avons là une réfutation décisive du caractère de propriété de ces objets. Car la propriété repose ontologiquement sur l'unicité, la singularité d'existence de la chose appropriée[51]. C'est parce qu'une chose ne peut exister simultanément en plusieurs exemplaires – nous parlons bien entendu des choses elles-mêmes et non des catégories abstraites qui peuvent quant à elles regrouper plusieurs choses identiques – qu'elle peut devenir ma propriété, mais pas la tienne, ni celle de quiconque autre que moi tant qu'elle reste mienne[52]. Car toute propriété est privation de propriété pour autrui[53]. Rien de tout cela pour les objets des droits de « propriété intellectuelle ». Au contraire, le même objet existe en même temps dans une pléthore d'existences. En fait, il se démultiplie dans chacune des marchandises qui l'englobe et ne cesse d'exister que lorsque toutes celles-ci sont mortes sans que plus aucune ne naisse. Voici par conséquent une autre caractéristique commune aux objets de tous les droits de « propriété intellectuelle » : ils sont inappropriables !

Il nous reste une remarque à faire à propos de l'inscription dans le temps des objets sur lesquels portent les droits de « propriété intellectuelle » : leur existence temporelle doit précéder celle des marchandises qui les englobent. Il est nécessaire que ces objets soit préalablement créés pour que les marchandises qui en sont les vecteurs puissent être produites. Le travail de création des objets des droits de « propriété intellectuelle » doit se situer dans le passé pour que soit réalisée dans le futur la valeur – s'il s'agit bien de valeur – des marchandises complexes auxquelles elles participent.

Il nous reste une remarque à faire à propos de l'inscription dans le temps des objets sur lesquels portent les droits de « propriété intellectuelle » : leur existence temporelle doit précéder celle des marchandises qui les englobent. Il est nécessaire que ces objets soit préalablement créés pour que les marchandises qui en sont les vecteurs puissent être produites. Le travail de création des objets des droits de « propriété intellectuelle » doit se situer dans le passé pour que soit réalisée dans le futur la valeur – s'il s'agit bien de valeur – des marchandises complexes auxquelles elles participent.

Ce rapport au temps n'est pas sans rappeler celui des actifs financiers. En effet, les actions, les obligations, les emprunts d'État, les crédits bancaires, les produits dérivés, etc., ce que Marx nommait déjà le capital fictif[54] et qui, à notre époque, constitue à travers l'industrie financière la principale richesse du capitalisme, surpassant désormais de loin la valeur réelle dégagée de l'économie dite « réelle », tous ces produits financiers représentent en dernière analyse de la valeur future, de la valeur qui sera produite dans un avenir plus ou moins proche. Alors que les marchandises ordinaires incarnent une valeur déjà effectivement créée, résultat d'un travail abstrait passé, ces marchandises particulières de l'économie financière ne font qu'anticiper de la valeur qui reste à produire[55]. Les objets des droits de « propriété intellectuelle », si nous faisons l'hypothèse qu'ils incarnent de la valeur qui ne se réalisera véritablement que dans le futur, lorsqu'elle aura été incorporée dans les marchandises englobantes qui restent à produire, ne seraient-ils pas semblables ?[56]

Sans compter que ces créances et prêts financiers s'objectivent dans des marchandises du capital fictif que les fées du capitalisme ont baptisées du doux nom de « titres de propriété ». La résonance ne peut être manquée avec les titres de « propriété intellectuelle » dans lesquels s'objectivent les droits de « propriété intellectuelle ». Nous reviendrons sur ces derniers mais méfions-nous des apparences et voyons si la ressemblance est telle qu'on pourrait assimiler les objets des droits de « propriété intellectuelle » à du capital fictif.

Si le concept de capital fictif, en tant que capital-argent négocié comme marchandise, est déjà posé par Marx dans son analyse du capital porteur d'intérêt[57], l'importance relative des produits financiers restait encore minime dans l'économie du XIXe siècle. On doit au mouvement de la « critique de la valeur » et en particulier à Ernst Lohoff et Norbert Trenkle[58], d'avoir poursuivi au-delà de Marx la critique de l'économie politique et permis de percer les arcanes de cette créature décidément étrange, qui s'apparente tout à fait à une marchandise et n'en constitue pas moins de la richesse capitaliste, mais qui possède cependant en même temps des propriétés bien particulières. La première de ces caractéristiques spécifiques – nous venons de le voir – est d'incarner une anticipation de valeur plutôt que de la valeur produite par un travail passé. Toujours est-il que lorsqu'un titre de propriété financier arrive à terme, se pose la question de savoir si de la valeur réelle a effectivement été produite par l'emprunteur, auquel cas il pourra rembourser son créancier, ou si, au contraire, le capital-argent prêté a été entièrement consommé de manière improductive et, dans ce cas, il devra faire défaut sur cette dette ou en contracter une autre pour rembourser la première. Ainsi, les produits des marchés financiers sont-ils toujours liés en dernière analyse à de la valeur réelle, incarnée dans des marchandises ordinaires. Lohoff et Trenkle les modélisent par conséquent comme étant des marchandises dérivées, des marchandises d'ordre 2, fatalement attachées à des marchandises ordinaires – celles-ci étant logiquement qualifiées de marchandises d'ordre 1 –, à un point de référence dans l'économie réelle[59].

Surtout, ces créatures dérivées ont reçu à leur naissance de la part des fées de l'économie un don particulièrement extraordinaire : celui de multiplier le capital[60]. En effet, lorsqu'un titre financier est émis, par exemple une action, l'acquéreur de cette marchandise d'ordre 2 fournit en échange un capital-argent à la société émettrice. Mais il ne se départit pas tout à fait de son capital, celui-ci ne fait pas qu'être transmis. Car il est échangé contre une marchandise, en l'occurrence une action, dont la valeur d'usage est de réserver à son propriétaire une part des profits futurs réalisés par le vendeur, la société par actions. Cette marchandise dérivée peut alors vivre son existence propre, être revendue autant qu'on le souhaite sur les marchés financiers, sans que le capital de départ n'en soit affecté. À côté de ce capital initial, existe désormais son reflet, en tant que capital fictif, qui fait que la richesse capitaliste a magiquement doublé.

C'est tout à fait différent du pouvoir spécifique des objets des droits de « propriété intellectuelle ». Tout d'abord, ces derniers sont engendrés par du travail – purement intellectuel et créatif –, c'est-à-dire lors du procès de production, comme les marchandises ordinaires, alors que les titres de propriétés financiers ne surgissent que de la relation de crédit, durant le procès de circulation. Ensuite leur apparition ne provoque nullement de multiplication de richesse capitaliste. S'ils se multiplient, c'est plutôt parce qu'ils ont une existence infinie, parce que leur valeur d'usage n'est jamais véritablement consommée, au sens où leur consommation n'épuise pas leur existence. Mais ils ne représentent en aucune façon un reflet du capital réel.

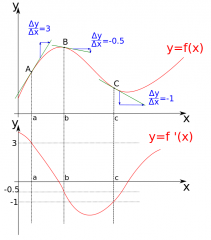

Cette différence de taille s'éclaire encore davantage si nous nous amusons à développer la modélisation proposée par Lohoff et Trenkle, empruntant au concept mathématique de dérivation, et que l'on compare, d'un côté, le lien entre les marchandises dérivées et leur point de référence dans le cosmos des marchandises ordinaires et, de l'autre côté, celui entre les objets des droits de « propriété intellectuelle » et les marchandises complexes qui les englobent. La dérivée d'une fonction mathématique `f` est une fonction `f′` qui, à tout nombre `x`, associe le nombre dérivé de `f` en `x` : `f′(x)`. Ainsi, `f` et `f′` sont toutes deux des fonctions autonomes, qui vivent chacune leur vie de fonction dans l'espace mathématique des fonctions, tout en étant inextricablement liées l'une à l'autre. De même, dans le monde merveilleux de l'économie, tout titre de propriété est une marchandise d'ordre 2, `m′`, représentant une richesse `r`, dérivée d'une marchandise ordinaire, d'ordre 1, `m`, incarnant une valeur `v`. Nous pouvons donc noter `r=f′(v)`. Et nous voyons que le lien de dérivation unissant les marchandises d'ordre 2 et d'ordre 1 est d'ordre fonctionnel. Il est conceptuellement génératif[61] : l'existence de la marchandise d'ordre 1 engendre celle de la marchandise d'ordre 2. L'existence de marchandises dérivées reste conditionnée à celle de marchandises ordinaires. Si aucune valeur réelle n'est finalement formée, alors la richesse fictive du titre financier associé s'évaporera dans les limbes. Mais elles vivent, chacune de leur côté, leur vie de marchandise dans ce monde merveilleux de l'économie.

Le lien qui unit un titre de « propriété intellectuelle » aux marchandises englobantes est de toute autre nature. C'est un lien d'inclusion multiple : l'éventuelle valeur d'un objet de droits de « propriété intellectuelle » est nécessairement comprise dans chaque marchandise complexe l'englobant.

Le lien qui unit un titre de « propriété intellectuelle » aux marchandises englobantes est de toute autre nature. C'est un lien d'inclusion multiple : l'éventuelle valeur d'un objet de droits de « propriété intellectuelle » est nécessairement comprise dans chaque marchandise complexe l'englobant.

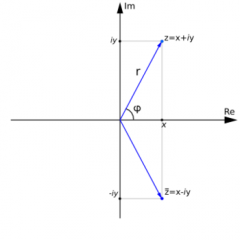

Le concept mathématique le plus approprié pour modéliser cette relation me semble être celui des nombres complexes. L'ensemble `CC` des nombres complexes est une extension de l'ensemble `RR` des nombres réels, incluant un nombre extrêmement particulier : le « nombre imaginaire », noté `i`, possèdant cette propriété extraordinaire – au sens où aucun nombre réel ne peut la satisfaire – d'avoir son carré qui vaut `-1`, soit : `i^2=-1`. Tout nombre complexe `z` peut ainsi s'écrire `z=x+yi`, `x` et `y` étant tous deux des nombres réels, avec `x` nommé « partie réelle » de `z` et `y` « partie imaginaire » de `z`. Nous pouvons ainsi tout à fait considérer que la valeur `z` de toute marchandise complexe englobe une partie constituée par la valeur `v` de cette marchandise englobante si elle n'englobait aucun objet des droits de « propriété intellectuelle », comme si elle était nue ! Et nous pouvons nommer marchandise support cette partie de la marchandise englobante. Outre la valeur `v` de cette marchandise support, supposons que la valeur `z` de la marchandise complexe englobe également une part provenant de l'objet d'un droit de « propriété intellectuelle », dont nous cherchons justement si elle incarne ou non de la valeur. Notons `p` cette valeur potentielle liée au droit de « propriété intellectuelle ». Nous pouvons donc poser :

Par ailleurs, les objets sur lesquels portent les droits de « propriété intellectuelle » ayant une existence infinie, s'ils incarnent une valeur potentielle, celle-ci doit se retrouver dans l'ensemble des `n` exemplaires des marchandises complexes qui les englobent, alors que pour chacun d'entre eux, une nouvelle marchandise support doit être produite, incarnant à chaque fois une nouvelle valeur. Ce que nous pouvons traduire par l'équation suivante :

Si nous admettons que la quantité de valeur `z` est identique dans chaque exemplaire de marchandise complexe, de même que `v` dans chaque exemplaire de marchandise support – ce qui revient au même, la seconde n'étant que la première conceptuellement dépouillée de la part qui est l'objet d'un droit de « propriété intellectuelle » –, l'équation `(2)` s'écrit alors :

Et si nous injectons dans cette équation `(3`) la valeur de `z` donnée par l'équation `(1)`, et que nous nous amusons à développer :

`{((1)),((3)):} hArr n(v+p i)=nv+p i`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ hArr nv+np i=nv+p i`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ hArr np i=p i`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ hArr (n-1)p i=0`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ hArr {(text{si } n = 1 => p in RR),(text{si } n!=1 => p = 0):} \ \ \ \ \ \ \ \ sf"(4)"`

Ce que signifie l'équation `(4)` résultante est on ne peut plus clair : la valeur potentielle d'un objet de droits de « propriété intellectuelle » est inestimable dans le cas où elle est englobée dans une marchandise complexe non-reproductible, unique – comme cela peut être par exemple le cas pour une œuvre d'art plastique –, ce qui est l'un des postulats communément admis dans le monde merveilleux de l'économie : la loi de la valeur ne s'applique qu'aux marchandises reproductibles[62] ; dans tous les autres cas, cette valeur potentielle est nulle. C'est-à-dire que, par nature – j'entends par là : selon les déterminations socio-historiques du monde merveilleux de l'économie –, le produit d'un travail créatif purement intellectuel n'incarne pas de valeur en lui-même.

Mais, jusqu'ici, nous n'avons fait que considérer les objets des droits de « propriété intellectuelle » comme s'ils étaient parfaitement neutres, comme s'ils n'étaient objets qu'au sens où ils constituaient ce sur quoi portent les droits de « propriété intellectuelle », comme si, au fond, le mirage de la « propriété intellectuelle » n'était qu'une illusion, une vue de l'esprit, n'ayant aucune capacité d'action, aucun pouvoir. Or nous avons vu qu'il s'agissait économiquement d'une chimère bien réelle et, par conséquent, agissant et produisant ses effets au sein du monde merveilleux de l'économie. Il est donc temps de faire entrer en scène cette créature magique qu'est la « propriété intellectuelle » et d'examiner quels sont ses pouvoirs. C'est-à-dire qu'il nous faut maintenant considérer les objets des droits de « propriété intellectuelle », au sens où ils sont objets sur lesquels agit la « propriété intellectuelle » en tant que sujet actif, sur lesquels celle-ci projette les rayons des sorts qu'elle lance.

Ce pouvoir magique de la « propriété intellectuelle », nous l'avons sous nos yeux depuis que nous la contemplons : c'est de faire apparaître les marchandises par lesquelles elle investit le monde merveilleux de l'économie comme n'étant pas de vulgaires marchandises, mais comme des marchandises complexes, des marchandises englobantes. Tout ce que la « propriété intellectuelle » touche de sa baguette se présente comme comportant quelque chose de plus que la simple marchandise support que l'on achète et que l'on vend, comme si ces marchandises étaient composées, outre la partie réelle que l'on s'échange, d'une part invisible, intangible, imaginaire et pourtant réifiée[63]. C'est bien du fait même que la « propriété intellectuelle » existe que nous avons pu modéliser la valeur de ces marchandises sous la forme `z=v+p i`. Sans cela, nous aurions considéré leur valeur, sans plus nous poser de questions, comme celle de toute marchandise économique. Mais l'existence même de la créature « propriété intellectuelle » la métamorphose à nos sens, nous oblige à entendre le charme de sa voix nous dire : « Attention, je suis bien plus que ce que tu vois, que ce que tu touches, que ce que tu utilises, car je possède en moi une part exceptionnelle, extraordinaire, unique, fruit d'un travail de génie… et dont tu dois payer le prix ! »[64]

Car c'est bien de cela dont il s'agit depuis le début ! Ce chant des sirènes entamé par les marchandises touchées par la grâce de la « propriété intellectuelle » nous révèle l'objectif premier, le but fondamental poursuivi par ce mirage séduisant : grâce à ce rôle qu'elle joue dans le monde merveilleux de l'économie de transformer de simples marchandises en marchandises complexes, englobant une partie qui est purement son objet, la « propriété intellectuelle » vise à soumettre à l'emprise capitaliste les produits du travail intellectuel créatif, qui sans son intervention échapperait au capital[65]. En objectivant le travail créatif purement intellectuel au sein de chaque exemplaire de marchandises englobantes, cette réification opérée par la « propriété intellectuelle » permet de considérer les fruits de ce travail comme étant eux-mêmes des marchandises. Mais – nous l'avons vu –, il ne peut s'agir que de pseudo-marchandises, de marchandises imaginaires n'incarnant aucune véritable valeur, seulement de la valeur imaginaire, de la pseudo-valeur.

Voilà donc enfin dévoilé l'être économique de la « propriété intellectuelle ». Mais notre critique ne s'arrête pas à cette conclusion, si essentielle soit-elle. Toutefois, avant de la poursuivre, esquissons rapidement les quelques conséquences qui en découlent directement. Ce sont là autant de pistes de recherche qui mériteraient d'être davantage explorées…

Voilà donc enfin dévoilé l'être économique de la « propriété intellectuelle ». Mais notre critique ne s'arrête pas à cette conclusion, si essentielle soit-elle. Toutefois, avant de la poursuivre, esquissons rapidement les quelques conséquences qui en découlent directement. Ce sont là autant de pistes de recherche qui mériteraient d'être davantage explorées…

Car si, comme nous l'avons démontré, les produits visés par la « propriété intellectuelle » n'incarnent aucune autre valeur que celles des marchandises supports qui en sont les vecteurs économiques, si le travail intellectuel créatif qui les produit n'engendre que de la pseudo-valeur, nous pouvons alors rejoindre les critiques que nous avions écartées dans un premier temps comme étant trop hâtives. En effet, nous pouvons maintenant admettre que cette pseudo-valeur que nous avons modélisée comme un imaginaire pur, puisse être assimilée à de la rente[66]. Et nous pouvons reconnaître que certains de ces travaux créatifs purement intellectuels puissent être considérés comme du travail universel, du travail général, comme contribuant à l'intellect général[67]. Mais nous ne pouvons nous rendre à ces conséquences, que parce que nous sommes arrivés à déterminer la substantifique moelle de cette créature fantasmagorique qu'est la « propriété intellectuelle » à travers une analyse critique de son économie, et non sous le charme subjuguant du mirage sous lequel elle se présente.

En outre, nous avons vu que le pouvoir surnaturel de la « propriété intellectuelle » résidait dans la séparation conceptuelle qu'elle introduisait dans les marchandises concernées entre la part de valeur réelle inhérente à la marchandise support et la part de pseudo-valeur qui est celle qui fait directement l'objet d'un droit de « propriété intellectuelle ». Dès lors, il devient possible de pousser cette abstraction en isolant cette seconde partie imaginaire pour directement l'échanger en tant que pseudo-marchandise sur le marché des biens. C'est ainsi qu'on a vu se développer récemment des ventes aux enchères de brevets, de marques, de droits d'auteur, de noms de domaine, etc.[68] Comme un pâtissier séparant les blancs des jaunes d'œufs pour monter les premiers en neige, la « propriété intellectuelle » réussit la prouesse d'extraire la part soumise à son empire depuis les marchandises par lesquelles elle pénétrait dans le procès de circulation, pour que cette part imaginaire puisse à son tour entrer en tant que telle dans ce même procès d'échange. Et c'est ainsi que, malgré le fait qu'elles n'incarnent pas de valeur réelle, ces pseudo-marchandises se comportent à la manière de titres de propriété financiers, pouvant changer de mains en générant à chaque fois un peu plus de capital imaginaire, indépendamment de la production réelle des marchandises complexes. Prises isolément, ces pseudo-marchandises imaginaires peuvent effectivement s'échanger en anticipant la valeur réelle qui pourrait être dégagée de la vente des marchandises complexes, une fois que ces dernières auront été effectivement produites. Il conviendrait d'analyser par exemple sur ce point s'il existe une corrélation entre l'inflation de la bulle des brevets avec celle des actifs boursiers. Ou à un degré supérieur de dérivation, si ce capital imaginaire ne serait pas un candidat idéal pour constituer un point de référence privilégié pour le capital fictif. C'est-à-dire si la « propriété intellectuelle » ne pourrait pas incarner un porteur d'espoir sur lequel se baserait l'émission de titres de propriété financiers. Le comportement boursier des industries se basant sur la production de « propriété intellectuelle » – « trolls » de brevets, entreprises « fabless » développant des marques, etc. – pourrait apporter de riches enseignements.

Par ailleurs, ayant établi que seule la part de la marchandise support donnait de sa valeur à la marchandise complexe – pour le dire selon notre modèle : `z=v` –, se pose la question de savoir ce qu'il advient lorsque le support vient à disparaître. Par exemple, le calcul du prix d'un livre papier ne fait intervenir nulle part un éventuel coût du texte qu'il contient – nous avons d'ailleurs confirmé que la pseudo-valeur de ce contenu était nulle –, juste celui de fabrication des exemplaires. Mais que devient ce prix lorsque l'on considère un livre électronique ? Selon notre analyse, il devrait être nul, comme celui de toute œuvre soumise au droit d'auteur qui se trouve « dématérialisée », privée de « support ». S'il ne l'est pas, c'est forcément que de la richesse capitaliste créée par ailleurs doit nécessairement être redistribuée et redirigée vers les producteurs de ces pseudo-marchandises, ou plutôt vers les détenteurs des droits[69]. De même, nous pouvons clairement comprendre pourquoi l'industrie logicielle ne crée que de la pseudo-valeur, de la valeur imaginaire, et nulle réelle valeur – alors qu'elle en a massivement détruite de par le saut de compétitivité que l'utilisation de ses produits a engendré –, puisque ses produits, soumis à un droit d'auteur spécifique, ne nécessitent aucun support réel pour exister, puisqu'ils sont donc vendus et achetés en tant que pures pseudo-marchandises. Par suite, les brevets logiciels n'entrent dans le circuit économique que portés par ces pures pseudo-marchandises que sont les logiciels. Pourtant grâce à ces brevets logiciels, la « propriété intellectuelle » a pu accaparer des secteurs entiers de travaux intellectuels qui jusqu'ici échappaient à son emprise : méthodes de soins médicaux, d'apprentissage, d'optimisation fiscale, etc. L'impasse économique que cela constitue mériterait d'être analysée[70].

Enfin, il conviendrait d'étudier comment ces conclusions éclairent la frappante concomitance du développement de la « propriété intellectuelle » avec celui du capitalisme. Dans le précédent billet, nous avons vu comment les événements majeurs de la naissance de la « propriété intellectuelle » et de sa jeune croissance s'inscrivaient invariablement dans des moments essentiels de la formation du mode de production capitaliste. Il faudrait examiner l'importance exponentielle prise ces dernières décennies par la « propriété intellectuelle » et la replacer dans le contexte de crise interne du capitalisme[71] ; évaluer si les bouleversements du mode de fonctionnement du capitalisme dans les périodes keynésienne-fordiste puis néolibérale y ont eu une incidence ; si les évolutions du rôle économique de l'État ont influé sur son comportement en tant que garant des divers droits de « propriété intellectuelle » ; si la financiarisation accrue de l'économie va de pair avec les renforcements incessants des droits de « propriété intellectuelle » ; s'il existe une corrélation entre la chute vertigineuse de l'emploi de force de travail humaine et le fait que la « propriété intellectuelle » se fait de plus en plus hargneuse pour accaparer le travail créatif purement intellectuel ; si la face abstraite du travail intellectuel créatif – qui est de produire de la valeur imaginaire en quantité – n'a pas pris l'ascendant sur sa face concrète – le contenu qualitatif issu de ce travail, soit : la production, au choix, de connaissances, de savoirs, d'informations, d'idées, de pensées, etc. à chaque fois particuliers –, suivant ainsi la logique capitaliste faisant primer la production de valeur sur celle de valeur d'usage…

L'exposé de toutes ces pistes de recherche prometteuses est certainement – je l'admets volontiers – trop lapidaire. Mais elles sortent du cadre de la présente étude. Je me devais toutefois de les mentionner en tant que celles-là prolongent celle-ci. Revenons maintenant à notre analyse, car si nous sommes parvenus à proposer une théorie sur l'essence de la « propriété intellectuelle » dans l'ordre économique – qui est le seul où elle existe réellement –, la critique serait incomplète si nous n'abordions pas la forme sous laquelle elle se présente et s'impose socialement à nous – et ce, sur tous les plans. Cette forme, c'est bien entendu celle de la propriété. Jusqu'ici nous ne l'avons considérée que comme un moyen contingent de signaler un objectif de marchandisation, d'indiquer que l'être réel de la « propriété intellectuelle » se situait dans le champ économique. Mais maintenant que nous avons explicité cette nature économique, nous pouvons considérer les implications qu'entraîne le choix de la forme spécifique de la propriété. En d'autres termes : il n'est pas innocent que la « propriété intellectuelle » soit appelée ainsi et il nous faut par conséquent déterminer quelle coupable intention charrie cette appellation lorsqu'elle est appliquée aux déterminations économiques que nous venons d'exposer.

L'exposé de toutes ces pistes de recherche prometteuses est certainement – je l'admets volontiers – trop lapidaire. Mais elles sortent du cadre de la présente étude. Je me devais toutefois de les mentionner en tant que celles-là prolongent celle-ci. Revenons maintenant à notre analyse, car si nous sommes parvenus à proposer une théorie sur l'essence de la « propriété intellectuelle » dans l'ordre économique – qui est le seul où elle existe réellement –, la critique serait incomplète si nous n'abordions pas la forme sous laquelle elle se présente et s'impose socialement à nous – et ce, sur tous les plans. Cette forme, c'est bien entendu celle de la propriété. Jusqu'ici nous ne l'avons considérée que comme un moyen contingent de signaler un objectif de marchandisation, d'indiquer que l'être réel de la « propriété intellectuelle » se situait dans le champ économique. Mais maintenant que nous avons explicité cette nature économique, nous pouvons considérer les implications qu'entraîne le choix de la forme spécifique de la propriété. En d'autres termes : il n'est pas innocent que la « propriété intellectuelle » soit appelée ainsi et il nous faut par conséquent déterminer quelle coupable intention charrie cette appellation lorsqu'elle est appliquée aux déterminations économiques que nous venons d'exposer.

Traitons d'emblée de l'adjectif « intellectuelle » car, avec tout ce que nous avons vu jusqu'ici, sa compréhension ne devrait poser aucune difficulté, voire nous sauter directement à la figure. Comment en effet ne pas y voir désigné le principe économique même qui est l'essence de la « propriété intellectuelle » : la séparation, l'isolement, l'abstraction de cette part que nous avons identifiée comme imaginaire ? Le mirage aurait d'ailleurs très bien pu revêtir une forme nommée « propriété imaginaire » si ce costume alternatif n'avait pas l'immense inconvénient d'être par trop transparent et laisser deviner son corps nu, sa réalité économique qui est précisément qu'il n'est pas réel, qu'il n'a d'autre substance qu'une pseudo-valeur imaginaire. Si la propriété était imaginaire, elle s'afficherait comme n'étant pas réelle. Mieux valait donc la qualifier d'intellectuelle. L'effet est identique : cela désigne l'objet de la « propriété intellectuelle », ce sur quoi elle porte, tout autant que ce sur quoi elle agit. Mais il y a plus dans ce choix terminologique, car à l'opposition « imaginaire / réel », se substitue celle entre intellectuel et matériel. La « propriété intellectuelle » précise ainsi ce qu'elle n'est pas : une propriété matérielle. On lui accordera donc de ne pas se comporter comme son contraire et l'on y projettera même une relation de supériorité par rapport à lui : la « propriété intellectuelle » est la plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable et, si je puis parler ainsi, la plus personnelle de toutes les propriétés

[72], c'est pour tout homme la portion de lui-même la plus précieuse, celle qui ne périt point

[73]. Et avec cet adjectif « intellectuel » qui emmène avec lui son double opposé « matériel », on plonge alors en plein dualisme cartésien, on nage dans le sujet transcendantal kantien, on éclabousse la réalité d'idéologie hégélienne. Bref, on barbote dans les sources philosophiques mêmes du capitalisme. On reproduit en outre ainsi la division artificielle[74], sur laquelle joue abondamment le mode de production capitaliste[75], entre travail intellectuel et travail manuel liée à la contradiction entre le travail intellectuel socialisé et le travail manuel individuel

[76].

Mais intellectuelle plutôt qu'imaginaire, la « propriété intellectuelle » n'en reste pas moins propriété. Et c'est de toute évidence ce substantif qui donne sa couleur dominante à la forme chimérique du mirage. Il n'est qu'à constater dans toutes les controverses qu'elle a suscitées, combien la discussion du caractère de propriété a toujours de loin été la plus fournie, alors que sa qualification en tant qu'intellectuelle n'est pratiquement jamais remise en cause. Pourtant l'abstraction réalisée – comme nous venons de le voir – par l'épithète est également celle poursuivie par le nom. Car qu'est-ce que la propriété, sinon et avant tout un rapport ? Et tout rapport induit une séparation entre les deux termes qu'il relie[77]. En l'espèce, la notion de propriété introduit une séparation de fait entre un propriétaire et une chose appropriée, instituant par là même un sujet possédant et un objet possédé[78]. Ainsi, le déchirement consistant à extraire la partie imaginaire du substrat réel qui l'englobe, se double d'un arrachement au producteur de son produit, condition sine qua non pour que ce dernier puisse entrer dans le règne fétichiste de la marchandise.

Mais intellectuelle plutôt qu'imaginaire, la « propriété intellectuelle » n'en reste pas moins propriété. Et c'est de toute évidence ce substantif qui donne sa couleur dominante à la forme chimérique du mirage. Il n'est qu'à constater dans toutes les controverses qu'elle a suscitées, combien la discussion du caractère de propriété a toujours de loin été la plus fournie, alors que sa qualification en tant qu'intellectuelle n'est pratiquement jamais remise en cause. Pourtant l'abstraction réalisée – comme nous venons de le voir – par l'épithète est également celle poursuivie par le nom. Car qu'est-ce que la propriété, sinon et avant tout un rapport ? Et tout rapport induit une séparation entre les deux termes qu'il relie[77]. En l'espèce, la notion de propriété introduit une séparation de fait entre un propriétaire et une chose appropriée, instituant par là même un sujet possédant et un objet possédé[78]. Ainsi, le déchirement consistant à extraire la partie imaginaire du substrat réel qui l'englobe, se double d'un arrachement au producteur de son produit, condition sine qua non pour que ce dernier puisse entrer dans le règne fétichiste de la marchandise.

À ce double processus de séparation s'en ajoute un troisième. En effet, s'il était pratiquement opportun, en se parant d'un ornement intellectuel, de se distinguer et surpasser la propriété en général, l'uniforme de propriété redevient bien commode à endosser pour bénéficier des attributs que d'autorité il confère. Car toute propriété permet l'échange marchand en réalisant l'unicité d'existence de la marchandise appropriée. Et tout échange marchand de propriété s'avère être, en négatif, une privation de propriété, tant pour le vendeur que pour l'acheteur, qui tous deux, dans l'acte d'échange, se voient privés l'un de sa marchandise, l'autre de la quantité équivalente de son argent. Toute intellectuelle qu'elle est, la « propriété intellectuelle » ne se dépare pas de cette qualité privative de toute propriété. C'est même là son sens juridique plein : quel que soit le droit de « propriété intellectuelle » considéré, et donc l'ensemble de la « propriété intellectuelle », en privatisant ses objets, on prive d'accès quiconque n'en est pas propriétaire, c'est-à-dire la société en général. Or, les objets de la « propriété intellectuelle », ce sont les produits du travail intellectuel créatif. Mais ceux-ci sont tout à la fois les moyens de production de ce même travail. Le travail créatif purement intellectuel n'a besoin pour s'effectuer de rien d'autre que de tout le travail créatif intellectuel accompli par ailleurs et de tout temps, en partie, la coopération avec des hommes vivants, en partie l'utilisation des travaux de nos prédécesseurs

[79].

Sans cette triple séparation, il ne pourrait être question que le travail intellectuel créatif participe de la production marchande. La séparation du travailleur des produits de son travail, ainsi que de ses moyens de production est une condition nécessaire de la formation du mode de production capitaliste. Or, ces séparations n'auraient aucun sens s'agissant du travail créatif purement intellectuel… si la créature fantasmagorique qu'est la « propriété intellectuelle » ne déployait sa puissance d'agir. Ce travail n'aurait d'ailleurs aucune raison d'être considéré autrement que pour ce qu'il produit concrètement, c'est-à-dire le contenu même, la substance des savoirs, connaissances, informations, etc. qu'il crée. Sans la « propriété intellectuelle », ce travail n'aurait aucune face abstraite, qui – nous l'avons vu – se réduit à la production d'une quantité de valeur imaginaire. Et c'est parce qu'elle apparaît comme propriété, par la forme même du mirage, que la « propriété intellectuelle » parvient à ce triple prodige de séparation.

Nous devrions d'ailleurs plutôt parler d'un triple maléfice, car cet acte de séparation – quel que soit l'un des trois angles sous lequel on le considère – s'avère de toute évidence être une violence. Violence parce que, ainsi que nous venons de le voir, les séparations qu'elle opère vont en quelque sorte « contre nature ». Il n'est qu'à voir l'effort nécessaire qu'il faut pour arracher à la marchandise par laquelle la « propriété intellectuelle » se présente naturellement sur le marché, cette part imaginaire que l'on veut faire rentrer de force, pour elle même, sur ce même marché. Et toute la théorie économique proposée ci-dessus n'est que l'illustration de cette violence aveugle, puisque même selon les lois du monde merveilleux de l'économie, toute cette brutalité ne dégage en fin de compte aucune valeur réelle, juste de la valeur imaginaire.

Nous devrions d'ailleurs plutôt parler d'un triple maléfice, car cet acte de séparation – quel que soit l'un des trois angles sous lequel on le considère – s'avère de toute évidence être une violence. Violence parce que, ainsi que nous venons de le voir, les séparations qu'elle opère vont en quelque sorte « contre nature ». Il n'est qu'à voir l'effort nécessaire qu'il faut pour arracher à la marchandise par laquelle la « propriété intellectuelle » se présente naturellement sur le marché, cette part imaginaire que l'on veut faire rentrer de force, pour elle même, sur ce même marché. Et toute la théorie économique proposée ci-dessus n'est que l'illustration de cette violence aveugle, puisque même selon les lois du monde merveilleux de l'économie, toute cette brutalité ne dégage en fin de compte aucune valeur réelle, juste de la valeur imaginaire.

Violence on ne peut plus manifeste dans la séparation des cerveaux humains d'avec les moyens de production du travail créatif intellectuel dont ils sont capables. C'est d'ailleurs sur cette violence-là que porte l'essentiel de la critique classique de la « propriété intellectuelle ». Comment celle-ci échapperait-elle au déferlement croissant de férocité déployée ces derniers temps par les détenteurs de « propriété intellectuelle » pour défendre cette dernière ? On en arrive à parler de « guerre thermonucléaire » à propos des batailles gigantesques que se livrent les fabricants dans le domaine des télécommunications à coup de brevets – logiciels pour la plupart. Les industries du divertissement en sont venues à employer des moyens de coercition technique – les DRM – pour faire respecter – le terme anglo-saxon enforce est significatif – les droits d'auteurs qu'elles ont accumulés. Et l'on notera que ces exemples ne sont la plupart du temps pas rapportés comme concernant des brevets ou des droits d'auteurs, mais la « propriété intellectuelle » elle-même, avec tout l'aspect menaçant que cela peut susciter. La « propriété intellectuelle » est ainsi devenue avant toute chose une arme de guerre économique. Il faut bien voir qu'à chaque assaut de la « propriété intellectuelle », c'est la puissance d'agir d'autrui et, au final, de la société dans son ensemble, qui se voit diminuée par cet arrachement de ce qui la nourrit.

Mais c'est dans la séparation des producteurs de travail créatif purement intellectuel d'avec leurs produits que la violence de la « propriété intellectuelle » déploie toute sa sauvagerie de manière insidieuse. Car ici, cette séparation est une abstraction qui agit au beau milieu du cerveau humain et, du fait qu'elle est une propriété, nécessite une réification, une chosification, une objectivation du produit de ce cerveau afin de le considérer comme un objet et qu'ainsi la relation entre ce dernier et le sujet qui l'a produit se situe au niveau de l'avoir. Alors que, ce que cette objectivation arrache à l'homme, se trouve pris dans un rapport qui s'effectue naturellement dans l'ordre de l'être. Ce que la « propriété intellectuelle » prend pour un objet et transforme en objet, c'est tout bonnement une partie de l'homme lui-même. Car enfin, quel est cet objet de la « propriété intellectuelle », cette part imaginaire que nous avons identifiée sans jamais nommer ce qu'elle est réellement ? Qu'est-ce qui doit être pris comme une chose dans le but express de la posséder, d'en disposer à sa guise et d'assoir ainsi sa domination sur elle ? Toutes les analyses existantes, si elle proposent chacune une dénomination différente – objets abstraits, information[80], savoir, connaissance[81], idée, pensée, produit immatériel, objet cognitif, etc. –, ont en commun d'opérer la même réification qu'elles sont censées critiquer[82]. Considérer comme objet, comme chose, le produit du travail intellectuel créatif ne peut mener qu'à une impasse[83]. Car ce que le cerveau humain accomplit en produisant ce travail, c'est une pensée en acte, c'est l'acte de penser[84]. C'est un agir qui est l'essence même de l'être, son effectuation, son actualisation.

C'est donc au plus profond de l'intimité du sujet que s'insinue la « propriété intellectuelle ». C'est ainsi toute personnalité qui est évacuée lorsqu'on ne considère plus toute création intellectuelle, via la « propriété intellectuelle », que sous l'angle de sa valeur d'échange – quand bien même il ne s'agit que de pseudo-valeur –, en évacuant sa valeur d'usage, soit le contenu même de cette création intellectuelle. C'est en quelque sorte la subjectivité même que la « propriété intellectuelle » s'efforce d'objectiver. Qu'on n'aille pas prétendre qu'un tel tour de force ne nécessite pas une barbarie d'une intensité effrayante ! Car penser ne peut s'objectiver naturellement que dans le langage. Toute autre réification de la pensée ne peut être le fait que d'une atteinte à l'intégrité de l'être. Et c'est précisément le crime commis par la « propriété intellectuelle ».

Alors comment qualifier une telle violence – se moquant de toute personnalité jusque dans son intégrité pour ne considérer que des objets qu'elle doit contraindre par la force à se soumettre à sa domination –, sinon de viol ? La « propriété intellectuelle » c'est le viol !

Alors comment qualifier une telle violence – se moquant de toute personnalité jusque dans son intégrité pour ne considérer que des objets qu'elle doit contraindre par la force à se soumettre à sa domination –, sinon de viol ? La « propriété intellectuelle » c'est le viol !

Et c'est pour cette raison qu'il faut dénoncer, avec Richard Stallman, cette monstruosité séductrice. Mais il faut bien avoir conscience d'opérer ainsi, dans le même mouvement, une critique du capitalisme, de la société basée sur la production de marchandises, de valeur, sur l'argent et le travail abstrait[85]. Car ce monstre qu'est la « propriété intellectuelle » ne s'autorise à s'adonner au crime intolérable qu'est le viol, que parce qu'il se meut dans le monde cauchemardesque[86] qui l'a engendré, celui de l'économie, c'est-à-dire du capitalisme.

Toute critique de la « propriété intellectuelle » en tant que telle s'inscrit dans une critique du capitalisme, sinon elle n'a aucun sens, celle-là n'existant qu'au sein de celui-ci. Mais, à l'inverse, la critique de l'économie se doit de prendre en compte la critique de la « propriété intellectuelle », puisque cette créature immonde sévit dans l'univers surnaturel et terrifiant de l'économie et y produit des effets qui l'impactent nécessairement.

Notes

[1] Karl Marx, Le Capital – Critique de l'économie politique, Livre troisième : Le procès d'ensemble de la production capitaliste, (trad. Catherine Cohen-Solal et de Gilbert Badia), Éditions sociales, Paris, 1976, p. 113, 114 : V. – Économie résultant d'inventions.