janv.112022

Génétique de l'ubique

dans la catégorie Informatologie

Un ordinateur bavardait tout seul, mis en alerte par une porte de sas qui s’était ouverte et refermée sans raison apparente. En fait, c’était parce que la Raison s’était mise à débloquer. Un trou venait d’apparaître dans la Galaxie. Pour être précis, durant un millième de seconde, un trou large d’un millième de millimètre et long d’un bon paquet de millions d’années-lumière d’une extrémité à l’autre. […] Le millième de seconde durant lequel exista le trou, ricocha d’une manière des plus improbables, d’un bout à l’autre de l’échelle du temps. Quelque part dans le tréfonds du passé, il traumatisa sérieusement un petit groupe d’atomes quelconques à la dérive dans le vide stérile de l’espace et les fit se réunir selon les structures les plus extraordinairement improbables, lesquelles structures ne tardèrent pas à apprendre à se copier toutes seules (c’était en partie là ce qui les rendait aussi extraordinaires) avant de s’avérer la cause de troubles considérables sur toutes les planètes où elles devaient échouer. C’est ainsi que commença la vie dans l’univers. […] L’univers réel disparut en se cabrant horriblement derrière eux. Diverses imitations de celui-ci passèrent en voltigeant silencieusement, agiles comme des cabris. Une explosion de lumière primordiale éclaboussa l’espace-temps comme gouttelettes de lait caillé. Le temps s’épanouit. La matière se contracta. Le plus grand des nombres premiers se recroquevilla tranquillement dans un coin et se laissa définitivement oublier. […] L’univers tressauta, se figea, frémit puis se répandit dans plusieurs directions fort inattendues.

Douglas ADAMS, Le Guide du Routard Galactique, Traduit de l’anglais par Jean BONNEFOY, Paris, Éditions Denoël, 1979, 1982 pour la traduction française, p. 104-106

On appellera « ubique » tout ce que l’on désigne tantôt par le signifiant « informatique », tantôt – et de plus en plus – par celui de « numérique ».

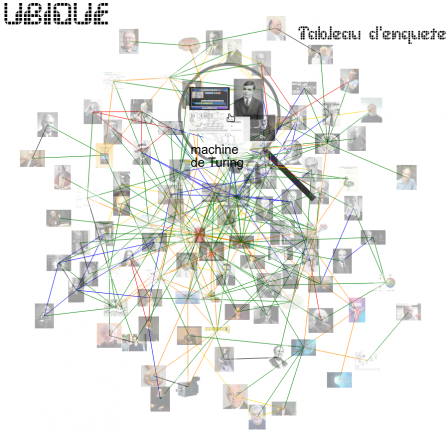

L’ubique est le nom et l’objet d’une enquête. Celle-ci a pour objectif de déterminer le caractère révolutionnaire ou contre-révolutionnaire de l’ubique. Peut-on se fier et prendre appui sur l’ubique dans une visée émancipatrice ? Ou, au contraire, l’ubique doit-elle être combattue en raison des incomparables moyens de contrôle et de domination qu’elle fournit ?

L’ubique procède d’une modélisation par abstraction du réel et, inversement, d’une restitution au réel des manipulations effectuées sur ce modèle. C'est la nature phénoménologique de l’ubique que notre enquête a déjà pu dégager. Il faut désormais se poser la question de l’essence de cette abstraction, du domaine qui tout à la fois constitue cette opération et ce sur quoi elle opère. C’est donc la génétique de l’ubique que notre enquête doit désormais aborder.

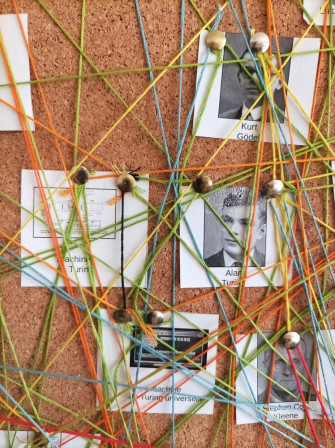

La génétique de l’ubique s’intéresse au niveau élémentaire avec lequel et par lequel l’ubique est codée. Elle se différencie de la généalogie en n’essayant nullement de rechercher d’hypothétiques parents de l’ubique. Cette voie-là est une impasse, mille fois empruntée. La généalogie de l’ubique se perd traditionnellement à chercher une lignée trouvant sa source dans les machines à calculer de Pascal ou Leibniz, voire remontant jusqu’aux premiers abaques et bouliers, et dont le courant s’écoulerait le long du fleuve des techniques de calcul, recouvrant tantôt les algorithmes persans d’Al-Khwârismîn, tantôt l’inachevée machine analytique de Charles Babbage, éclairée par le phare d’Ada Lovelace – considérée comme la première programmeuse de l’histoire… Une telle généalogie est vaine. Elle tente de tracer un chemin artificiel, se disputant l’origine du fleuve qui se jette dans l’océan de l’ubique – océan qui est la réalité dans laquelle nous baignons aujourd’hui. Mais la généalogie n’arrive jamais à expliquer de quoi sont faites les gouttes d’eau composant cet océan.

Il est cependant un port auquel toute généalogie de l’ubique ne manque pas d’accoster, nommé Alan Turing. Certaines généalogies prennent même ce mathématicien anglais du début du XXe siècle, comme le point de départ de l’ubique. Autrement dit dans une optique génétique et non plus généalogique, comme son père. Peu nous importe si Alan Turing doit être considéré comme le père de l’ubique plutôt que Babbage, Lovelace, Leibniz, Pascal ou Al-Khwârismîn. Ce qui est indiscutable et qui nous intéresse en premier lieu est qu’il fut le premier à élaborer une théorie scientifique fondant l’ubique.

Voyons d’abord en quoi consiste cette théorie. Dans un article de 1933, Turing démontre que tout nombre calculable peut l’être mécaniquement au moyen d’une machine. Entendons-nous bien : Turing n’a pas construit dans le cadre de cet article de machine physique, matérielle. Ce qu’on nomme depuis « machine de Turing » est une pure abstraction, un concept mathématique. Turing se contente de décrire le fonctionnement d’une telle machine, qu’il imagine être opérée par des humains, effectuant des calculs à l’aide de sa machine et de ce fait nommés « computers », soit littéralement des calculateurs – mais il n’est pas innocent que le terme « computer » soit aujourd’hui employé comme traduction anglophone d’« ordinateur »…

Ces « computers » introduisent dans la machine des règles de fonctionnement, indiquant ce que la machine doit faire lorsqu’elle est dans tel état, ainsi que les données sur lesquelles le calcul doit s’opérer. Règles et données peuvent être représentées par des symboles inscrits sur les cases d’un ruban. La machine est dotée d’une tête de lecture/écriture lui permettant d’examiner une case du ruban et, en fonction de l’état dans lequel elle se trouve et du symbole lu, doit pouvoir changer d’état en effectuant des opérations élémentaires comme déplacer le ruban dans un sens ou dans l’autre, effacer le symbole qui se trouve sur la case examinée ou y écrire un nouveau symbole.

Pour illustrer ce fonctionnement simpliste, il suffit de se rappeler la manière dont on enseigne à l’école à poser une addition – ou toute autre opération arithmétique élémentaire : soustraction, multiplication ou division. On utilise dans ce cas une feuille sur laquelle on écrit des symboles représentant les chiffres des nombres à additionner. On commence par les chiffres de droite qu’on additionne et l’on pose le résultat intermédiaire sur une ligne au-dessous, avec éventuellement une retenue à reporter dans la colonne juste à gauche. Puis l’on passe à cette colonne juste à gauche. Suivant son état, on ajoute les chiffres qui s’y trouvent ou également la retenue. Et ainsi de suite. La différence avec la machine de Turing est d’une part que les calculs se font sur une feuille en deux dimensions. Mais rien n’empêcherait aux écoliers d’écrire les nombres l’un après l’autre au lieu de les disposer l’un au-dessus de l’autre. Et l’on se ramènerait ainsi à l’unique dimension du ruban de la machine de Turing. Une autre différence est que, d’autre part, on n’écrit pas en général sur la feuille les règles de changement d’état, telles que « si on lit un deux, puis un autre deux, il faut écrire un quatre ». Les tables d’addition sont censées être apprises par cœur. Mais il suffit de se représenter des morceaux du ruban comme retranscrivant ces tables mémorisées par les élèves, et voilà ! Nos écoliers avec leurs feuilles et leurs crayons peuvent tout à fait être comparés à des machines de Turing avec leurs rubans, leurs têtes de lecture/écriture et leurs règles de transitions entre états.

Tous deux appliquent mécaniquement des enchaînements d’opérations élémentaires en vue d'obtenir un résultat. Il s’agit précisément de la définition de ce qu’est un algorithme. Et c’est là une des principales théorisations de l’ubique qu’apporte l’article de Turing : l’ubique est génétiquement basée sur des algorithmes. Chaque machine de Turing est un algorithme.

Un autre résultat primordial de cet article est que les données sur lesquelles opère un algorithme peuvent être représentées de la même manière que les règles selon lesquelles il opère. C’est là également un principe de base de l’ubique. En conséquence, il est possible de représenter le fonctionnement de toute machine de Turing de manière à simuler celle-ci dans une autre machine de Turing, dite universelle. Il suffit que cette dernière prenne comme donnée d’entrée l’algorithme qui constitue la machine de Turing particulière à simuler.

Il y a là un saut qualitatif important par rapport à toute machine physique de la révolution industrielle. Celles-ci étaient conçues pour accomplir une tâche particulière, principalement physique. La machine universelle de Turing, comme nos ordinateurs actuels dont elle est le modèle théorique, est capable d’effectuer n’importe quel calcul. Cette capacité étend d’une part les potentielles applications qui peuvent en être tirées. C’est un changement épistémologique et anthropologique considérable. Comparable à celui par lequel la puissance d’agir et de penser s’est drastiquement accrue à la révolution néolithique par l’adoption de l’outil ou à la révolution industrielle par l’utilisation de machines capables de transformer l’énergie. Mais, d’autre part, le fait qu’il puisse exister une machine universelle de Turing définit clairement une limite indépassable à ce que peut réaliser l’ubique : tout ce qui n’est pas réductible à un calcul lui échappe irrémédiablement.

Nous sommes alors désormais en mesure de définir la nature des modèles sur lesquels opère l’ubique : celle-ci est mathématique. S’il fallait encore s’en convaincre, quelques années après l’article fondateur de Turing, ce que l’on nomme désormais la thèse de Church-Turing démontre l’équivalence stricte de diverses manière de définir les nombres et les fonctions calculables : par une machine de Turing, comme nous venons de le voir ; par des fonctions mathématiques récursives – c’est-à-dire, en simplifiant, qui font appel à elles-mêmes, l’exemple paradigmatique étant la fonction factorielle de n, qui est le produit de n par le résultat de la factorielle de n - 1, et ainsi de suite jusqu’à la factorielle de 0 qui vaut 1 – ; ou par des fonctions exprimées en lambda-calcul – un système formel inventé par le mathématicien américain Alonzo Church. Tout ce qu’effectue une machine de Turing peut l’être par l’une ou l’autre de ces méthodes purement mathématiques.

Mais cette équivalence entraîne à nouveau que tout ce qui ne peut être calculé mathématiquement ainsi ne peut pas non plus être obtenu à l’aide d’une machine de Turing. Cette tension entre ce sur quoi l’ubique peut opérer – le domaine du calculable –, qui est déjà considérablement étendu, et ce qui est hors de sa portée – l’infinité du réel non réductible à un calcul – est donc déjà présente dès l’origine génétique de l’ubique.

On n’aura pourtant de cesse de vouloir repousser cette limite. Turing lui-même publiera quelques années plus tard, en 1938, un article dans lequel il imagine étendre les capacités d’une machine de Turing à l’aide d’oracles, à même de décider – pour ainsi dire, magiquement – d’un résultat lorsqu’une machine de Turing en est incapable. Il poursuit en cela une longue tradition faisant appel à la démonologie lorsque la science s’avère impuissante. Qu’on songe au génie de Laplace, capable de connaître toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent, et ainsi déterminer tous les événements futurs en fonction des positions, masses et vitesses de chaque particule de l’univers – ce que la mécanique quantique démontrera être impossible. Ou encore au démon de Maxwell, pouvant savoir la vitesse de molécules et ouvrir ou fermer une porte entre deux compartiments de températures différentes en fonction de cette vitesse, permettant ainsi – à l’encontre de la seconde loi de la thermodynamique – de refroidir une source froide à partir d’une source chaude et donc de diminuer l’entropie du système, qui pourtant ne peut qu'être croissante selon cette loi.

On n’aura pourtant de cesse de vouloir repousser cette limite. Turing lui-même publiera quelques années plus tard, en 1938, un article dans lequel il imagine étendre les capacités d’une machine de Turing à l’aide d’oracles, à même de décider – pour ainsi dire, magiquement – d’un résultat lorsqu’une machine de Turing en est incapable. Il poursuit en cela une longue tradition faisant appel à la démonologie lorsque la science s’avère impuissante. Qu’on songe au génie de Laplace, capable de connaître toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent, et ainsi déterminer tous les événements futurs en fonction des positions, masses et vitesses de chaque particule de l’univers – ce que la mécanique quantique démontrera être impossible. Ou encore au démon de Maxwell, pouvant savoir la vitesse de molécules et ouvrir ou fermer une porte entre deux compartiments de températures différentes en fonction de cette vitesse, permettant ainsi – à l’encontre de la seconde loi de la thermodynamique – de refroidir une source froide à partir d’une source chaude et donc de diminuer l’entropie du système, qui pourtant ne peut qu'être croissante selon cette loi.

Ce recours à des êtres surnaturels pourrait paraître pour le moins surprenant de la part de scientifiques élaborant des théories on ne peut plus rationnelles. Mais ce qu’il souligne est justement que ce mode de pensée scientifique – que l’on peut qualifier de « moderne » depuis Descartes – est incapable à lui seul d’expliquer l’intégralité du réel. Il y a toujours un reste qui échappe à la compréhension qu’il peut offrir. L’idéologie moderne du progrès a toujours prétendu que si ce résidu était pour le moment hors de portée de la science, l’évolution des connaissances qu’apporte celle-ci réduirait inexorablement celui-là, jusqu’à le faire disparaître un jour ou l’autre. Et en attendant, génies, démons ou autres oracles peuvent être convoqués pour justifier l’inexplicable.

Au point où nous en sommes de notre enquête, il ne nous appartient pas de disqualifier cette idéologie ni d’en partager les conclusions. Ce qui nous importe pour l’instant est de constater qu’elle fait partie du code génétique de l’ubique. Par essence, l’ubique est limitée mais, tout aussi essentiellement, l’ubique s’efforce d’ignorer cette limite. Et il nous faut poursuivre notre enquête pour savoir si cette contradiction peut ou non se résoudre…