oct.152021

Ubique : une enquête

dans la catégorie Informatologie

Je suis Ubik.

Avant que l’univers soit, je suis.

J’ai fait les soleils.

J’ai fait les mondes.

J’ai créé les êtres vivants et les lieux qu’ils habitent ;

Je les y ai transportés, je les y ai placés.

Ils vont où je veux, ils font ce que je dis.

Je suis le mot et mon nom n’est jamais prononcé,

Le nom qui n’est connu de personne.

Je suis appelé Ubik, mais ce n’est pas mon nom.

Je suis.

Je serai toujours.

Philip Kindred DICK, Ubik, 1969, traduction Alain DORÉMIEUX, Paris, Éditions Robert Laffont, 1970, p. 284,

On appellera « ubique » tout ce que l’on désigne tantôt par le signifiant « informatique », tantôt – et de plus en plus – par celui de « numérique ».

L’ubique est le nom et l’objet d’une enquête. Celle-ci a pour objectif de déterminer le caractère révolutionnaire ou contre-révolutionnaire de l’ubique. Peut-on se fier et prendre appui sur l’ubique dans une visée émancipatrice ? Ou, au contraire, l’ubique doit-elle être combattue en raison des incomparables moyens de contrôle et de domination qu’elle fournit ?

Ces visions antagonistes s’opposent depuis que l’ubique existe. Ses thuriféraires promettent, depuis sa naissance, que l’ubique est promise à nous offrir une liberté inégalée. Pour peu qu’on laisse sa croissance s’accomplir sans entraves, l’ubique résoudrait la plupart des problèmes se posant à notre civilisation, voire l’intégralité des problématiques liées à la vie en société – nous promettant ainsi rien de moins qu’un changement de civilisation – jusqu’à un dépassement de l’humanité même.

Ses contempteurs nous prédisent à peu près la même chose, mais insistent sur les dangers qu’il y aurait à s’aventurer sur cette voie d’une déshumanisation accrue et sans précédent. L’ubique serait l’aboutissement des techno-sciences, passant celles-ci à leur extrême degré d’accroissement des formes de domination existantes et vouant ainsi le commun des mortels à sa déperdition.

Une enquête doit se garder de conclusions hâtives. Particulièrement en présence de positions établies s’opposant frontalement. S’interroger sur les bienfaits de l’informatique et les nuisances du numérique – ou vice-versa – risquerait de nous perdre dans des impasses biaisées de jugements moraux a priori. Il ne s’agit pas ici d’instaurer une police du langage intimant d’employer un terme plutôt que l’autre. Mieux vaut étudier les tensions entre polarités qui se feront jour au long de notre enquête.

C’est pourquoi nous enquêterons sur l’ubique, néologisme nous permettant d’éviter cet écueil. Comme toute enquête, celle-ci prend comme point de départ une intuition. Celle-ci repose justement sur le fait que tout ce qu’on appelait « informatique » est désormais de plus en plus désigné par le terme de « numérique ». Or ce changement de vocabulaire n’est quasiment jamais questionné.

Il n’est guère en France qu’un quarteron de pionniers, enseignants-chercheurs professant à l’Institut national de recherche en informatique et en automatique – INRIA, principale institution avec le CNRS à étudier la matière – ou à une chaire spécialisée du Collège de France, pour différencier les deux termes. Et encore ! Pour certains, l’informatique serait le véritable objet scientifique de recherche – qui serait englobé dans une culture plus large que désignerait le numérique. Pour d’autres, « numérique » ne ferait qu’indiquer le format dans lequel doivent se présenter les données — par opposition à l’analogique – pour être manipulées informatiquement. Les termes seraient donc simplement imbriqués l’un dans l’autre – dans un sens ou inversement.

Mais pour la vaste majorité de nos contemporains, force est de constater que les vocables sont interchangeables et s’emploient indifféremment au gré des modes. L’institution étatique ne donne-t-elle pas elle-même quelques indices confortant cette équivalence, passant par exemple du « Plan informatique pour tous » au début des années 1970, à l’enseignement des « sciences numériques et technologie » à la fin des années 2010 ? Ou du « Ministère chargé des technologies de l’information » en 1995, au Secrétariat d’État chargé de l’économie numérique en 2008 ?

Pourtant rien n’a changé sinon le vocabulaire : il s’agit toujours d’enseigner des connaissances présentées comme indispensables à acquérir dans une société et une économie où elles seraient vouées à devenir hégémoniques.

Notre intuition est que ce glissement lexical est révélateur de polarités qui ne peuvent être comprises qu’en approchant de l’essence de l’ubique. C’est à quoi notre enquête doit s’atteler.

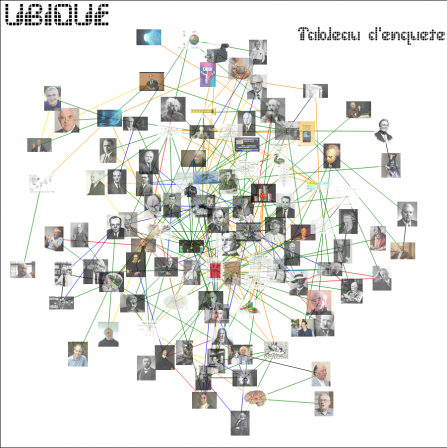

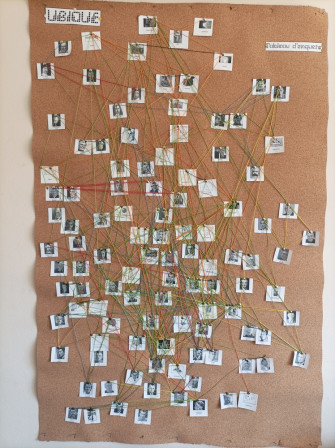

Nous y croiserons des témoins cruciaux. Il importe que la lectrice ou le lecteur ait bien en tête que lorsque nous les interrogerons, il ne s’agira que de personnages – au sens dramatique du terme : ceux-ci peuvent certes être incarnés par des êtres ayant réellement existé, mais ne se réduisent pas à ceux-ci. Puisque nous enquêtons sur un objet de connaissance, celles et ceux qui ont participé à son élaboration ne sauraient être isolés de toutes celles et de tous ceux qui ont contribué à ce que les recherches et découvertes engendrent ces connaissances et fassent que « l’air du temps » constitue un milieu propice à leur accouchement.

Nous y croiserons des témoins cruciaux. Il importe que la lectrice ou le lecteur ait bien en tête que lorsque nous les interrogerons, il ne s’agira que de personnages – au sens dramatique du terme : ceux-ci peuvent certes être incarnés par des êtres ayant réellement existé, mais ne se réduisent pas à ceux-ci. Puisque nous enquêtons sur un objet de connaissance, celles et ceux qui ont participé à son élaboration ne sauraient être isolés de toutes celles et de tous ceux qui ont contribué à ce que les recherches et découvertes engendrent ces connaissances et fassent que « l’air du temps » constitue un milieu propice à leur accouchement.

Enfin, afin de fluidifier cette enquête, les références bibliographiques en note de bas de page ont été délibérément omises. On pourra toutefois retrouver l’intégralité des lectures utilisées au cours de cette enquête dans les notes de travail relatives.

Ces précautions étant prises, il est temps de nous lancer dans cette enquête sur l’ubique.