févr.212024

Éthique de l’ubique

dans la catégorie Informatologie

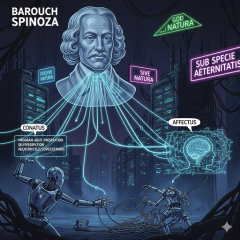

Ce qui est donc le plus utile, dans l’existence, est de perfectionner l’entendement, c’est-à-dire la Raison, autant qu’on le peut, et c’est en cela seul que consiste la plus haute félicité de l’homme, ou béatitude.

Baruch SPINOZA, Éthique, IV. Appendice, Chapitre IV, traduction Robert MISRAHI, Paris-Tel-Aviv, Éditions de l’Éclat, 2005, p. 354

[Les mathématiciens] ont découvert beaucoup de choses qu’on ne peut exprimer par aucun nombre (ce qui rend suffisamment patente l’inaptitude des nombres à tout déterminer), mais aussi beaucoup d’autres qui ne correspondent à aucun nombre, et qui dépassent tout nombre qu’on puisse donner. Pourtant, ils n’en concluent pas que de telles quantités dépassent tout nombre par la multitude de leurs parties, mais que cela tient au fait que certaines choses, par nature, ne peuvent sans contradiction manifeste subir le nombre.

Baruch SPINOZA, Correspondance, Lettre 12, traduction Maxime ROVERE, Paris, Éditions Flammarion, 2010, p. 96

On appellera « ubique » tout ce que l’on désigne tantôt par le signifiant « informatique », tantôt – et de plus en plus – par celui de « numérique ».

L’ubique est le nom et l’objet d’une enquête. Celle-ci a pour objectif de déterminer le caractère révolutionnaire ou contre-révolutionnaire de l’ubique. Peut-on se fier et prendre appui sur l’ubique dans une visée émancipatrice ? Ou, au contraire, l’ubique doit-elle être combattue en raison des incomparables moyens de contrôle et de domination qu’elle fournit ?

En quoi pourrait consister le pôle informatique de l’ubique ? Sinon en une éthique. C’est donc une éthique qu’il nous faut à présent développer.

Préface

En préambule, nous tenons à distinguer ici l’Éthique de la Morale. Pour le dire succinctement, cette dernière relève de l’ordre du jugement par rapport à des valeurs établies de manière transcendantale. Sans préjuger de comment se comporter pour y arriver, la Morale a pour tâche de catégoriser les actions selon ces valeurs : bonnes ou mauvaises, occasionnant le Bien ou le Mal. En cela, elle découpe la continuité du réel en grandeurs identifiées, discrètes. À tout bien considérer, rien n’interdirait de mettre en œuvre une Morale ubiquement : il suffirait de fournir à un programme ubique les règles reflétant les valeurs morales permettant automatiquement de qualifier de nouvelles données selon ces valeurs. Il serait par conséquent vain de chercher dans une Morale comment tirer partie du pôle informatique de l’ubique, puisque l’on resterait prisonnier d’un raisonnement qui pourrait être conduit via l’ubique.

Au contraire, une Éthique se situe sur un plan d’immanence où ce qui compte est comment se comporter. Et c’est là tout ce qui préoccupe notre enquête : quelle conduite adopter vis-à-vis de l’ubique pour en accentuer le pôle informatique au détriment de sa face numérique ?

Nous avons choisi, suivant le modèle de l’éthique spinoziste, de formuler également la nôtre more geometrico : à la manière du géomètre, c’est-à-dire en développant, à partir d’un petit nombre d’axiomes, des théorèmes – ou des propositions pour reprendre la terminologie du XVIIe siècle –, dûment démontrés, s’enchaînant selon des règles logiques. Ces enchaînements logiques sont ponctués de scolies, remarques explicitant les démonstrations dans un langage plus naturel. Notre ambition reste bien entendu sans comparaison avec celle de Spinoza : son Éthique touchant à la manière de vivre en général et celle des humains en particulier, celle-ci compose tout à la fois une ontologie, une anthropologie et une théorie de la connaissance. Plus modestement, notre éthique se borne à ce qui touche à l’ubique.

Toutefois, l’exposé more geometrico – malgré son aspect quelque peu ardu au premier abord – nous permettra de dérouler des raisonnements qui tombent sous le sens – littéralement. Et cela a son importance puisque nous avons déjà vu dans notre enquête et notre éthique le confirmera formellement, que le sens est un aspect échappant irrémédiablement à l’ubique. Ainsi que nous l’avons présenté dans l’archéologie de l’ubique, ce procédé correspond tout à fait à la méthode axiomatique qui fait partie des fondations sur lesquelles l’ubique a été érigée. Nous resterons ainsi conformes à ce qui peut être déduit à la manière de l’ubique.

Cependant, notre éthique, bien qu’exposée axiomatiquement, échappe, tout comme celle de Spinoza, au domaine mathématique dans lequel les objets demeurent inqualifiés – où « tables », « chaises » et « chopes de bières » peuvent très bien se substituer à « points », « droites » et « plans », selon le bon mot de David Hilbert. Au contraire, ce sont des concepts qui sont ici manipulés, c’est-à-dire des objets qui n’existent que par le sens spécifique que nous leurs donnons. Ainsi, nos déductions pourront partir d’un regard extérieur à l’ubique, inatteignable par de seuls moyens ubiques.

Bref, notre éthique tentera d’allier le fond et la forme pour discerner comment distinguer un pôle informatique de l’ubique, afin d’accroître notre puissance d’agir et de penser dans ce domaine. Car c’est bien là le principal enseignement de l’Éthique spinoziste : l’accroissement de puissance comme objectif principal – ce que nous formalisons immédiatement dans un premier axiome…

Définitions

I. Par ubique, nous entendons l’ensemble des sciences et techniques, ainsi que les dispositifs matériels ou logiciels qui les mettent en œuvre, permettant le traitement de l’information sous forme numérique, tout ce que l’on nomme par ailleurs dans le langage courant « informatique » ou « numérique ».

II. Par numérique, nous désignons le pôle de l’ubique favorisant le système socio-économique capitaliste.

III. Par informatique, nous désignons le pôle de l’ubique tendant à s’émanciper du système socio-économique capitaliste.

IV. Par réel, nous entendons l’ensemble de tout ce qui existe, ce que l’on nomme également « réalité », « nature », « vérité », etc.

Explication

Le réel comprend bien évidemment l’univers matériel dont on peut faire l’expérience physique mais ne s’y limite pas. Les pensées font également partie du réel, en ce qu’une pensée existe indépendamment de l’objet de cette pensée. Une licorne n’est pas réelle, la pensée d’une licorne l’est. Il en va de même des êtres mathématiques.

Axiomes

I. L’Éthique n’a d’autre but que l’accroissement de puissance de toutes et tous, ainsi que chacun et chacune, c’est-à-dire que toutes et tous, ainsi que chacun et chacune, accèdent aux plus hauts genres de connaissance.

II. L’essence de l’ubique est mathématique.

III. Toute action de l’ubique a pour objet une abstraction du réel en un modèle mathématique de ce dernier et consiste à manipuler les symboles de ce modèle pour produire des résultats qui sont également des symboles de ce modèle.

IV. Au sein du domaine mathématique, l’ubique ne peut agir, opérer et produire des résultats que dans le sous-domaine du calculable.

Proposition 1

L’ubique ne peut agir, opérer et produire des résultats que sur une portion tronquée du réel.

Démonstration

Toute opération d’abstraction laisse inévitablement un reste. Il suit donc de l’axiome 3 que les modèles sur lesquels opère l’ubique ne peuvent embrasser la totalité du réel. C.Q.F.D.

Proposition 2

L’ubique ne peut agir et opérer que sur des données discrètes et ne produire que des résultats discrets également.

Démonstration

Le domaine du calculable – selon la thèse de Church-Turing que nous avons vue dans l’architecture de l’ubique, soit l’équivalence des modèles du calculable basés sur le lambda calcul, les fonctions récursives et les machines de Turing – opère une unification de tout ce qui est calculable sur le domaine du discret. Il suit donc de l’axiome 4 que l’ubique est limité au domaine du discret. Par définition, le traitement de l’information sous forme numérique est un traitement de données discrètes produisant des résultats discrets. C.Q.F.D.

Proposition 3

L’infinité continue du réel reste inaccessible à l’ubique.

Démonstration

Il découle directement de la proposition 2 que toute grandeur intensive, c’est-à-dire non discrète, ne peut être opérée ubiquement. Or le réel n’est pas une suite discrète d’événements mais se constitue dans la continuité des variations infinies. D’où l’impossibilité ontologique de l’ubique d’accéder à l’infinité continue du réel. C.Q.F.D.

Scolie

Il est possible de donner mathématiquement une approximation discrète du continu. Une telle approximation peut s’avérer suffisante et dans ce cas, les opérations ubiques peuvent être appliquées. Il n’en reste pas moins qu’au-delà de cette approximation, une partie du réel demeure inatteignable par des moyens ubiques et qu’il convient de conserver la conscience de cette limite lorsque l’on se contente de l’approximation.

Proposition 4

L’ubique en soi n’associe aucune signification aux données qu’elle manipule ni aux résultats qu’elle produit.

Démonstration

Il suit de l’axiome 3 que les opérations de l’ubique portent sur des symboles et se situent à ce niveau du signifiant symbolique, sans qu’aucun signifié n’entre en ligne de compte. L’ubique en soi ignore donc le sens des symboles qu’elle manipule et produit. C.Q.F.D.

Corollaire

Le sens intervient en amont dans la sémantique donnée lors de l’opération de modélisation du réel et en aval lors de l’interprétation des résultats projetée dans le réel.

Scolie

Cette proposition n’est nullement démentie par les récentes promesses de ce que l’on nomme « intelligence artificielle » et de ses algorithmes dits d’apprentissage profond, basés sur de larges modèles de langage. Ceux-ci peuvent en effet produire des phrases syntaxiquement correctes et statistiquement probables, conduisant à l’impression de donner une réponse sensée à une question. Mais seule la statistique est ici mobilisée, le sens reste une notion étrangère à ces algorithmes. Ubiquement, le sens ne peut aller au-delà du simulacre.

Proposition 5

Le Sage met à profit l’ubique en tirant partie de la connaissance de son essence et de ses limites.

Démonstration

La connaissance de l’essence de l’ubique selon l’axiome 2 est, par définition, une connaissance du troisième genre, qui est, selon Spinoza, la connaissance intuitive des essences. La connaissance des limites de l’ubique, telles qu’exposées par les propositions 3 et 4 est une connaissance du second genre, qui est la connaissance rationnelle des rapports. Les connaissances du second et troisième genre sont des connaissances nécessairement vraies, adéquates, claires et distinctes, seules à même de mener à la Béatitude. Il suit de l’axiome 1 que le Sage s’appuie donc sur celles-ci. C.Q.F.D.

Corollaire

La question éthique vis-à-vis de l’ubique consiste à déterminer lorsque l’on y est confronté si cette confrontation se situe dans le plan essentiel de l’ubique et dans le cadre imposé par ses propres limites par rapport au réel ou, au contraire, s’il s’agit de restreindre le réel à sa seule part correspondant à l’essence de l’ubique et circonscrite par les limites de celles-ci.

Scolie

Dès lors que les limites de l’ubique découlant de son essence ont été identifiées comme délimitant une portion réduite du réel, deux attitudes peuvent alors être adoptées. Soit les limites sont assumées et l’ubique est utilisée dans ce cadre. Soit c’est le réel qu’on tente de faire entrer à coups de marteau dans ce cadre pour prétendre que l’ubique en embrasse la totalité. Il va de soi que la seconde option éloigne de la vérité en réduisant le réel à un simulacre. L’éthique de l’ubique peut ainsi se résumer à déjouer ce simulacre conduisant inévitablement à une diminution de puissance pour, à l’inverse, tenter de tirer partie de l’ubique dans la connaissance de son essence et de ses limites et, dans ce cadre, viser un accroissement de puissance.

Définitions

V. Par quantité ou grandeur extensive ou extensible, nous désignons, dans quelque domaine que ce soit, ce qui se présente comme la somme de ses parties distinguables, comme une succession d’états distincts, auquel on peut attribuer une valeur numérique discrète.

VI. Par quantité ou grandeur intensive ou par intensité, nous désignons, dans quelque domaine que ce soit, ce qui se présente comme un tout de manière immédiate, auquel on peut attribuer un degré ou gradient continu, indécomposable, que l’on peut appréhender uniquement comme unité, enveloppant virtuellement tous les degrés inférieurs jusqu’à zéro.

Proposition 6

La puissance de calcul de l’ubique peut être mise au service d’un accroissement de puissance de toutes et tous, ainsi que chacun et chacune, pourvu que le sens donné à ce calcul vis-à-vis du réel soit maîtrisé et totalement exprimable dans des quantités extensives.

Démonstration

Selon le corollaire de la proposition 4, le sens n’intervient dans l’ubique qu’en amont des opérations de calcul de l’ubique dans la sémantique donnée lors de la modélisation du réel et en aval des calculs ubiques lors de l’interprétation des résultats de ces calculs projetés dans le réel. Pour que les opérations de l’ubique contribuent à un accroissement de puissance, il est évident que cette sémantique doit être définie ou partagée par qui utilise ces opérations de l’ubique. Sinon – et d’autant plus que la sémantique lui est cachée, comme c’est souvent le cas – c’est à la puissance de qui l’aura définie que ces opérations ne peuvent que profiter.

De même, d‘après les propositions 2 et 3, l’ubique ne pouvant opérer que sur des données discrètes et ne produire que des résultats discrets, qui sont par définition des quantités extensives, toute opération de l’ubique ne peut se dérouler que sur des quantités extensives. Dès lors, tout ce qui dans le réel n’est pas exprimable uniquement par des quantités extensives mais nécessite la prise en compte de quantités intensives, continues, qualitatives, ne peut s’il est l’objet d’opérations ubiques, qu’engendrer des idées approximatives et confuses en étant réduit à ses portions extensives, et par là se révèle incapable de contribuer à un accroissement de puissance. C.Q.F.D.

Scolie

Cette proposition nous permet de dégager deux critères décisifs permettant de préciser plus en avant la question éthique posée par l’ubique. D’une part, cette question est celle de l’autonomie ou de l’hétéronomie dans la sémantisation des opérations ubiques. D’autre part, il s’agit de distinguer clairement si une modélisation ubique se présente comme totalisante, c’est-à-dire affirmant que le réel est tout entier ainsi modélisé ubiquement, que le réel n’est que le modèle ubique et rien d’autre.

Proposition 7

Proposition 7

Tout ce qui est exprimé et communiqué par des moyens ubiques ne peut l’être éthiquement que pour des destinataires déterminés ou acceptés par l’émettrice ou l’émetteur de l’expression ubique communiquée avec des moyens ubiques.

Démonstration

Le sens donné à un message dépend, pour une part, des destinataires de celui-ci. On n’exprime pas la même chose selon qu’on s’adresse à une administration, à sa banquière, à une amie intime ou à un public plus large, voire à une audience indéterminée, inconnue et potentiellement infinie, etc. Il suit donc de la proposition 6, que pour maîtriser le sens d’un message ubique, il est nécessaire de maîtriser qui en sont les destinataires. C.Q.F.D.

Scolie

Ainsi, il importe de comprendre que tout message émis sur un réseau public – tel qu’Internet – doit être considéré comme public, au sens le plus large du terme. Si l’on désire ne s’adresser qu’à un ou plusieurs destinataires déterminés, il faut soit ne pas utiliser de réseau public pour ce faire, soit s’assurer le mieux possible que ce message ne peut être lu par quiconque n’en est destinataire. La cryptologie est la science et la technique ubique offrant des solutions en ce sens. Sachant que la cryptologie repose sur des opérations mathématiques, tant pour le chiffrement d’un message – domaine de la cryptographie – que pour son déchiffrement — sphère de la cryptanalyse —, tout moyen cryptographique pour rendre un message incompréhensible sauf pour ses destinataires déterminés, pourra un jour ou l’autre être décodé par des moyens de cryptanalyse et devenir ainsi lisible par d’autres. Ainsi, la seule attitude éthique possible lorsqu’on utilise l’ubique pour émettre un message consiste à employer des techniques de chiffrement suffisamment puissantes pour limiter le risque que des techniques de déchiffrement de puissance égale ou supérieure fassent perdre la maîtrise de qui peut lire ce message. Il va de soi que ceci n’est valable que si le chiffrement est opéré par l’émettrice ou l’émetteur du message. Lorsque l’information ubique est conservée, éventuellement en utilisant des moyens de chiffrements, par son destinataire ou un intermédiaire, rien ne garanti plus sa confidentialité. On le constate aisément lors des révélations récurrentes de fuites de données conservées par divers organismes publics ou privés. Toute information encodée sous forme ubique est susceptible d’être publique.

Proposition 8

Toute opération ubique doit éthiquement être compréhensible.

Démonstration

Il va de soi qu’on ne peut maîtriser le sens d’une opération ubique si l’on ne peut en connaître le fonctionnement. Il suit donc de la proposition 6 que pour maîtriser le sens d’une opération ubique, il est nécessaire que cette dernière soit compréhensible par qui l’utilise. C.Q.F.D.

Scolie

Cette nécessité éthique de transparence du fonctionnement des opérations ubiques implique que le code ubique dans lequel sont modélisées ces opérations soit libre. Nous faisons ici une distinction entre le logiciel libre et le logiciel « open source », dont le code source est ouvertement disponible. L’ouverture du code source est certes une condition nécessaire pour satisfaire la présente proposition. Cependant, dans une perspective éthique d’émancipation dans le domaine ubique, elle reste insuffisante et les particularités du logiciel libre vis-à-vis de l’open source doivent être mobilisées. Notre enquête aura à revenir sur cette distinction. Contentons-nous dans cette scolie de souligner que le code des opérations ubiques se doit d’être librement utilisable, étudiable, modifiable et redistribuable – ce qui constitue les quatre libertés définissant le logiciel libre – et ceci sans restriction technique ni juridique.

Par ailleurs, dans le cas des réseaux neuronaux d’apprentissage profond, il est nécessaire de connaître, outre le code ubique de fonctionnement de ces neurones artificiels, les données d’apprentissage mobilisées, puisque le fonctionnement de telles opérations ubiques est déterminé par ces données d’apprentissage.

Proposition 9

La plus grande sagesse vis-à-vis de l’ubique s’obtient en affinant sa capacité à discerner, d’une part, ce qui peut sans perte inacceptable être problématisé par une quantification selon des grandeurs extensives, de ce qui, d’autre part, dénaturerait excessivement la continuité du réel si l’on procédait ainsi.

Démonstration

L’ubique ne peut agir éthiquement que sur ce qui peut être modélisé par des grandeurs extensives, selon la proposition 6. Apprendre à distinguer ce qui rentre dans ce cadre revient donc à faire preuve d’une grande sagesse éthique. C.Q.F.D.

Scolie

Pour le formuler différemment, cette proposition commande de ne pas tout numériser. Reconnaître ce qui peut l’être à profit de ce qui serait éthiquement dommageable si on le faisait, exige non seulement une grande sagesse, mais il s’agit certainement de la plus grande que l’on puisse acquérir, tant la distinction est difficile. Distinguer ce qui est numérisable de ce qui ne l’est pas n’est en effet pas une décision binaire, tranchée. Il y a toujours une gradation infinie entre ces deux pôles. Autrement dit, c’est une distinction qui ne pourrait être calculée par des moyens ubiques – et l’on retrouve ici les théorèmes d’incomplétude de Gödel ou la réponse négative de Turing au problème de la décision : on ne peut décider ubiquement de ce qui est décidable ubiquement. Il faut toute la Sagesse éthique pour opérer une telle distinction.

Corollaire

Dans le premier cas, le Sage pourra mettre l’ubique à son profit. Dans le second cas, il lui appartiendra de combattre toute tentative de numériser ce qui ne doit éthiquement pas l’être et, au contraire, d’entretenir et développer les moyens hors de l’ubique qui permettent d’appréhender de telles situations.

Appendice

Les principes éthiques que nous venons de dégager sont au final assez simples. Ils reposent avant tout sur la connaissance du mode de fonctionnement de l’ubique et de ses limites. Celles-ci sont doubles : d’une part, l’incapacité à produire toute signification, qui doit donc venir de l’extérieur, d’autre part, le cantonnement au domaine du calculable sur des grandeurs discrètes extensives. Ainsi l’attitude éthique donnant priorité au pôle informatique de l’ubique prend soin de maîtriser le sens donné aux opérations ubiques et de ne pas prétendre étendre ces dernières hors de leur domaine opératoire. Au contraire, la prédominance du pôle numérique se doit d’être combattue dès lors qu’elle reflète une tentative d’imposer un sens prédéfini, voire masqué et en tout cas non partagé par l’utilisatrice ou l’utilisateur de l’ubique ou de lui faire prendre le domaine du calculable comme la seule totalité à laquelle elle ou il pourrait avoir accès.

Bien évidemment, tout cela ne constitue aucune recette prête à l’emploi permettant de favoriser un pôle par rapport au pôle opposé. On retomberait sinon dans la morale et une telle recette pourrait d’ailleurs être ubiquement mise en œuvre. Les principes éthiques sont certes simples, mais leur application n’est jamais facile. Néanmoins, il est possible d’affiner ces principes, de les illustrer par des situations concrètes et de développer quelques concepts sur lesquels ils reposent. Et c’est ce à quoi notre enquête va maintenant s’atteler…