Il y a au moins un livre que vous avez lu, c’est 1984. Donc, vous ne direz pas que vous ne saviez pas que la disparition des mots induit la disparition des concepts qu’ils signifient. Donc, vous ne ferez pas les étonnés si, à force de parler d’« open source » au lieu de « logiciel libre », vous voyez s’effacer la dimension éthique de la mise en commun des compétences pour améliorer un logiciel. Donc, vous ne viendrez pas pleurer quand on vous aura braqués en vous parlant de protection de la « propriété intellectuelle » quand il s’agit de « monopole temporaire d’exploitation ».

Sandra LUCBERT, La Toile, Paris, Gallimard, 2017, p. 130

On appellera « ubique » tout ce que l’on désigne tantôt par le signifiant « informatique », tantôt – et de plus en plus – par celui de « numérique ».

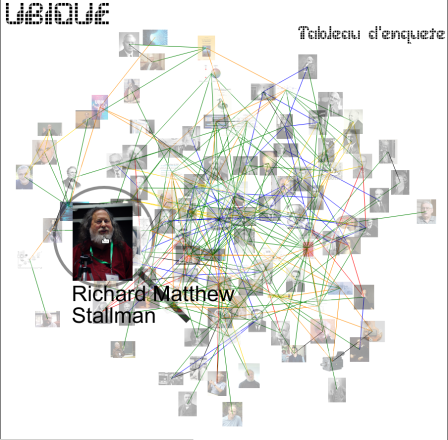

L’ubique est le nom et l’objet d’une enquête. Celle-ci a pour objectif de déterminer le caractère révolutionnaire ou contre-révolutionnaire de l’ubique. Peut-on se fier et prendre appui sur l’ubique dans une visée émancipatrice ? Ou, au contraire, l’ubique doit-elle être combattue en raison des incomparables moyens de contrôle et de domination qu’elle fournit ?

Le logiciel libre est apparu dans notre éthique de l’ubique comme un point incontournable sur la voie d’une informatique émancipatrice. Nous avons toutefois pris soin de le distinguer d’emblée du logiciel dit « open source ». Or cette tension entre logiciel libre et open source s’avère aussi riche d’enseignements quant à la nature du logiciel que celle que nous avons mise en lumière entre ce que nous avons appelé « le pôle numérique » et le « pôle informatique » de l’ubique. Examinons donc plus en détail ce qui différencie le logiciel libre de l’open source.