févr.222025

Économie de l’ubique

dans la catégorie Informatologie

L’exposition doit faire prendre conscience des mécanismes d’exploitation qui s’épanouissent avec le Web, le numérique ayant transformé les enjeux économiques. Sur Internet, les biens de connaissance ne sont plus rivaux, ils se multiplient sans s’annuler, ce qui a deux conséquences. D’une part, une abondance de données s’offre au cerveau, mais leur nombre même fait que celui-ci ne peut pas leur accorder à toutes de l’attention : la bataille pour le clic est ainsi devenue un enjeu stratégique majeur. D’autre part, les données sont aujourd’hui si faciles à stocker que cette opération est dévaluée au profit de la mise en relation des informations, opération que seul un cerveau humain peut accomplir. On fabrique donc du profit grâce à l’interaction des humains utilisant le Web. Comment mobiliser et connecter le plus grand nombre d’internautes le plus longtemps possible ? En utilisant le plaisir de l’internaute. Qui est exploité ? C’est un “nous”, la somme des perceptions et actions des utilisateurs : nous participons à l’amélioration d’un algorithme en remplissant les captchas, nous travaillons à l’écriture d’un manga/d’une série en débattant sur des forums de fans, nous accroissons l’attractivité d’un produit hors de prix en participant à un concours de logos pour Apple.

Sandra LUCBERT, La Toile, Paris, Gallimard, 2017, p. 102

On appellera « ubique » tout ce que l’on désigne tantôt par le signifiant « informatique », tantôt – et de plus en plus – par celui de « numérique ».

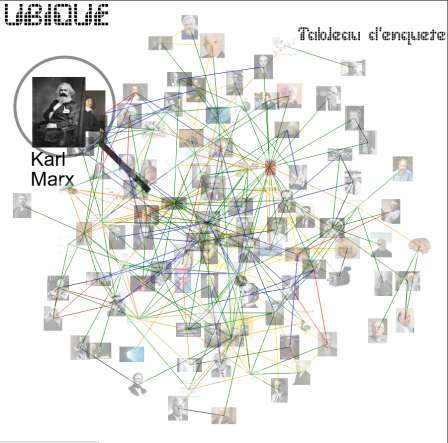

L’ubique est le nom et l’objet d’une enquête. Celle-ci a pour objectif de déterminer le caractère révolutionnaire ou contre-révolutionnaire de l’ubique. Peut-on se fier et prendre appui sur l’ubique dans une visée émancipatrice ? Ou, au contraire, l’ubique doit-elle être combattue en raison des incomparables moyens de contrôle et de domination qu’elle fournit ?

Notre enquête nous a amenés à distinguer – d’après la nature même de l’ubique qui ne peut agir que dans le champ de ce qui est calculable – deux pôles en son sein. Le premier – que nous avons qualifié de numérique – présente une tendance à préserver et conforter l’ordre social actuel, i.e. le capitalisme. Le second pôle – que nous avons appelé informatique – tend au contraire à produire, à travers une Éthique – que nous avons pris soin de distinguer d’une Morale – des moyens de s’opposer à cet ordre dominant. Dans cette éthique, le logiciel libre – ici encore, à distinguer du logiciel open source – semble constituer une ligne de fuite incontournable, de par sa position en dehors et contre toute considération économique.

Mais quelle peut être une Économie de l’ubique ? Comment le capitalisme, en tant que système dominant reposant en première instance sur l’Économie politique, a pu intégrer dans ses mécanismes de valorisation les produits du travail ubique ?

Car aux yeux de l’Économie – au sens capitaliste du terme – les fruits de l’ubique sont de bien étranges produits, échappant pour l’essentiel aux critères définissant ce qui constitue une marchandise, si bien qu’on a commencé à parler à un moment donné du secteur économique de l’ubique comme d’une nouvelle économie. Les logiciels ont en effet cette particularité d’être soit suffisamment génériques pour être en tant que tels exactement identiques pour l’ensemble de leurs utilisateurs, soit, au contraire, spécifiquement adaptés à un utilisateur particulier, sans aucune utilité pour qui que ce soit d’autre. Dans le premier cas, le coût de reproduction du logiciel étant quasi nul, le prix de cette marchandise tend irrésistiblement vers zéro – soit une marchandise gratuite et donc sans intérêt pour le Capital. Dans le second cas, le logiciel peut être assimilé à une œuvre d’art qui, de par son caractère unique, échappe aux lois du marché quant à la fixation de son prix, qui est inestimable.

Cette double impossibilité à faire du logiciel une marchandise n’a posé aucun problème avant la naissance d’une industrie du logiciel. Au contraire, elle était pleinement assumée, puisqu’on n’imaginait pas alors que le logiciel puisse être une marchandise, seul l’était le coûteux matériel permettant de faire tourner ces logiciels fournis gratuitement et sans restriction d’usage. Mais dès lors que ce sont créées dans les années 1970 des entreprises ayant pour objet de vendre des logiciels, il fallut passer outre la contradiction entre logiciel et marchandise. Ce fut fait par l’intermédiaire de divers artifices juridiques ou techniques : licences d’utilisation, copyrights, brevets, DRM, mécanismes de protection contre la copie…

Ces stratégies permirent dans un premier temps la constitution d’immenses fortunes – au premier rang desquelles, celle de Bill Gates et Microsoft, mais l’on peut également citer Larry Ellison d’Oracle, qui comme Gates a figuré un temps au rang de première fortune mondiale – semblant avaliser le fait que la commercialisation de logiciels offrait un nouvel espoir pour l’accumulation du capital. Cela ne doit pas masquer le fait que ces astuces en trompe-l’œil n’ont pu être mises en œuvre qu’au prix de tordre le cou aux règles régissant fondamentalement le capitalisme, au premier chef à la soi-disant sacro-sainte concurrence libre et non faussée. Le principe commun à tous ces artifices juridiques et techniques est en effet de conférer un monopole à leur détenteur, délimitant de fait une propriété de laquelle tout concurrent est exclu. Mais une propriété bien étrange, entourant d’une clôture non seulement le produit particulier sur lequel elle est revendiquée, mais plus largement, spécialement via des brevets logiciels, sur tout logiciel fonctionnellement ou apparemment similaire.

Or une des caractéristiques économiques d’un logiciel est d’être indivisible, non rival et non exclusif. Indivisible car le coût de production d’un logiciel est indépendant du nombre de ses utilisateurs, une fois le logiciel écrit, le coût de reproduction est quasi nul. Non rival car un logiciel ne s’use pas lorsqu’on l’utilise et reste entièrement utilisable par d’autres. Et non exclusif car celui qui l’utilise ne peut pas a priori exclure tout autre utilisateur potentiel.

C’est à l’encontre de ces propriétés naturelles du logiciel, que se sont dressés les divers artifices juridiques et techniques cités, allant ainsi à rebours de l’activité capitaliste habituelle, qui est de lutter contre la rareté. Avec les brevets, les copyrights, les licences d’utilisation, les mesures techniques de protection, etc. l’industrie du logiciel s’est évertuée à restaurer une rareté artificielle dans une économie d’abondance.

Ces artifices se sont doublés de stratégies commerciales typiquement anticoncurrentielles. On peut citer la vente forcée de logiciels, systèmes d’exploitation, suites bureautiques ou navigateur Web – en l’occurrence Windows, Microsoft Office et Microsoft Internet Explorer – avec chaque ordinateur ; ou les stratégies de capture – lock-in – rendant trop coûteuse la migration vers des logiciels concurrents, quand bien même ils posséderaient des avantages techniques ou économiques ; ou encore le rachat de petites entreprises concurrentes dès qu’elles émergent et avant qu’elles n’atteignent un poids susceptible de remettre en question le monopole ; le non respect volontaire de standards, interdisant à tout concurrent d’interopérer avec le logiciel dominant…

Au final, si des fortunes ont pu s’établir via la marchandisation de logiciel, cela n’a pu advenir qu’au prix d’une dénaturation tout à la fois de ce qu’est un logiciel, mais aussi des préceptes mêmes de la marchandisation. Mais tôt ou tard, la Nature reprend ses droits. De fait, la marchandisation de logiciels en tant que tels est devenue de nos jours une activité marginale.

On peut invoquer comme explication à cet état de fait, la dématérialisation progressive des logiciels, qui ne sont aujourd’hui plus guère distribués autrement qu’en ligne. Alors que lorsqu’un support physique – bande magnétique, cassette, disquette, CD-ROM, DVD… – était nécessaire à leur diffusion, ce dernier pouvait justifier à lui seul qu’un prix soit fixé à leur achat – ce qui a été le mode de vente des sharewares, mais aussi des logiciels libres à leur origine : l’acheteur devait simplement s’acquitter du prix du support et des frais d’expédition. Et cette dématérialisation n’a fait qu’accentuer les caractéristiques – contraires aux principes de marchandisation capitaliste – de non exclusivité, de non rivalité et d’indivisibilité du logiciel, réduit désormais à un bien totalement intangible.

Ainsi privé d’être marchandisé en tant que tel, ce n’est pas tant le logiciel qui est vendu, mais plutôt le droit d’y accéder. Et les mécanismes techniques et juridiques de protection contre la copie, brevets, copyrights, DRM, etc. jouent ici un rôle déterminant pour le contrôle de l’accès aux logiciels et la marchandisation de cet accès. De même, les évolutions technologiques ayant déplacé l’exécution locale des logiciels sur l’ordinateur de l’utilisateur vers des pratiques faisant tourner ces logiciels à distance – dans le cloud – ont conduit à non plus vendre mais proposer de louer l’accès aux logiciels avec un renouvellement périodique de ces abonnements. Mais ici encore, l’artificialité de ces mécanismes semble vouer cette marchandisation à l’échec. Les logiciels libres sont d’ailleurs un vecteur direct de cet échec en revendiquant une totale liberté d’utilisation.

Si bien qu’au bout du compte, la seule manière de marchandiser du logiciel s’avère de le vendre sous forme de service. Formation, maintenance, gestion de l’infrastructure système, personnalisation, développement spécifique, etc., c’est sous ces diverses formes que s’est développée la vente de logiciels en tant que services. Mais d’une part, ceux-ci sont destinés majoritairement aux entreprises et ne peuvent bénéficier de l’effet d’échelle d’une vente massive aux particuliers. Et surtout, en tant que services, leur valeur est immédiatement consommée, ce qui ne contribue en rien à l’accroissement de valeur exigé par le Capital.

Si le logiciel n’apporte guère de débouchés au capitalisme de l’ubique, ce dernier peut-il en revanche profiter de la marchandisation du matériel ? On revient ici dans une économie classique industrielle où la vente d’un appareil ubique ne paraît pas différente de celle d’une voiture ou d’un quelconque ustensile ménager. Il faut reconnaître que certaines sociétés de l’ubique ont pu faire fortune grâce à la marchandisation de matériel : IBM – qui depuis a peu à peu abandonné la vente de matériel –, Intel, NVidia et bien sûr Apple. Toutefois, le matériel ubique est extrêmement particulier, en cela qu’il revient en fin de compte à une machine universelle de Turing. C’est-à-dire qu’il est d’une part générique, ce qui signifie qu’une entreprise de ce secteur ne parvient à s’imposer qu’au prix de pratiques ici encore anticoncurrentielles, toujours susceptibles de conduire à un démantèlement de la part des autorités de régulation – comme ce fut le cas pour IBM. D’autre part, cela veut dire que le matériel est voué à n’avoir une utilité qu’associé aux logiciels qu’il fait tourner. Ainsi, Apple n’a pu régulièrement devenir l’une des principales capitalisations boursières qu’en érigeant un écosystème fermé où matériel et logiciel sont inextricablement liés et où l’utilisateur se voit forcé d’acheter encore et toujours les appareils de la marque pour continuer d’employer ses logiciels, développés pour ne tourner que sur ceux-ci. On est donc ici à nouveau en présence d’un dévoiement de la libre concurrence qui sous-tend le capitalisme. Cela peut marcher – Apple ou NVidia continuent d’attirer des capitaux – mais jusqu'à un certain point.

Enfin, il est courant de lire ces derniers temps que ce ne serait pas grâce au logiciel, ni au matériel, que l’ubique pourrait constituer une mine d’or, mais plutôt via les données que l’ubique accumule et qui seraient l’or noir de la nouvelle économie. Cependant, s’il existe bel et bien un marché sur lequel sont vendues et achetées des données brutes – collectées à la frontière poreuse entre légalité et illégalité –, ce n’est pas sur celui-ci que ces dernières se valorisent en majorité. C’est bien plus souvent sous la forme d’agrégats permettant la constitution de profils de consommateurs à qui adresser de la publicité ciblée. C’est-à-dire que les données ubiques ne sont principalement valorisées que pour être vendues à des annonceurs. Or le financement de ces ventes ne peut advenir que parce que les dits annonceurs auront généré par ailleurs de la valeur, qu’ils peuvent réinvestir dans la publicité, qui leur est nécessaire pour vendre ces autres marchandises produites par ailleurs et ainsi permettre à cette valeur produite par ailleurs de se réaliser. Dans ce domaine, les fortunes de Google/Alpha et Facebook/Meta sont impressionnantes, mais il ne faut pas oublier qu’elles ne se sont constituées que par captation de la valeur produite par ailleurs par les annonceurs.

Enfin, il est courant de lire ces derniers temps que ce ne serait pas grâce au logiciel, ni au matériel, que l’ubique pourrait constituer une mine d’or, mais plutôt via les données que l’ubique accumule et qui seraient l’or noir de la nouvelle économie. Cependant, s’il existe bel et bien un marché sur lequel sont vendues et achetées des données brutes – collectées à la frontière poreuse entre légalité et illégalité –, ce n’est pas sur celui-ci que ces dernières se valorisent en majorité. C’est bien plus souvent sous la forme d’agrégats permettant la constitution de profils de consommateurs à qui adresser de la publicité ciblée. C’est-à-dire que les données ubiques ne sont principalement valorisées que pour être vendues à des annonceurs. Or le financement de ces ventes ne peut advenir que parce que les dits annonceurs auront généré par ailleurs de la valeur, qu’ils peuvent réinvestir dans la publicité, qui leur est nécessaire pour vendre ces autres marchandises produites par ailleurs et ainsi permettre à cette valeur produite par ailleurs de se réaliser. Dans ce domaine, les fortunes de Google/Alpha et Facebook/Meta sont impressionnantes, mais il ne faut pas oublier qu’elles ne se sont constituées que par captation de la valeur produite par ailleurs par les annonceurs.

L’économie qu’est capable d’engendrer l’ubique s’avère ainsi extrêmement fragile – qu’on la considère du point de vue du logiciel, du matériel, des services ou des données – pour ce qui est de son apport à la valorisation croissante de la valeur que réclame le capitalisme. Il reste toutefois un dernier point à analyser : celui de l’accroissement de productivité que promettrait l’ubique. Cette promesse date de la naissance de l’ubique et ne fait que prolonger celle originelle du capitalisme industriel : le progrès technique remplacera à terme toute nécessité de travailler pour les êtres humains. L’industrialisation a permis des rendements sans précédent par la mécanisation des activités physiques humaines, l’ubiquisation devrait permettre une productivité encore accrue de plusieurs degré de magnitude en rationalisant les activités intellectuelles accomplies par les humains pour les automatiser. Certains allant jusqu'à prédire une société de loisir, où libéré de la nécessité de travailler, il serait loisible à tout un chacun de s'adonner à de plus nobles activités.

Cependant, le fait que cette promesse soit sans cesse répétée amène tout d’abord à penser qu’elle n’est jamais complètement réalisable. Loin d’avoir libérer l’être humain de la nécessité de travailler, les gains de productivité engendrés par les progrès techniques ont toujours plutôt eu tendance à intensifier l’exploitation du travail humain que ces progrès n’ont pas encore remplacé ou des tâches suscitées par ces mêmes progrès.

Surtout, cette promesse est tout bonnement irréalisable dans un système capitaliste reposant sur la centralité du travail humain comme seule source de la valeur et comme moyen de contrôle des activités humaines. Les effets de la mécanisation, de l’automation et de l’ubiquisation du travail n’ont pas été de supprimer l’exigence d’employer des êtres humains. Le capitalisme ne permettrait pas d’être privé de cette ressource irremplaçable qu’est le travail vivant. Ils ont plutôt été de réduire l’offre d’emplois sur le marché du travail et de déplacer l’offre restante toujours plus de la sphère de production, seule créatrice de valeur, vers celle de la circulation, visant uniquement à ce que la valeur produite soit réalisée.

Les entreprises de l’ubique dont la valeur boursière atteint de nos jours des niveaux encore inimaginables quelques décennies plus tôt, ont un nombre d’employés ridiculement faible par rapport aux géants de l’ère industrielle. Et elles créent moins de valeur qu’elles n’en captent – comme on l’a vu quant à l’utilisation à des fins publicitaires des données collectées par les plateformes ubiques qui, en fin de compte, sont financées par des annonceurs devant créer de la valeur par ailleurs.

En définitive, l’économie de l’ubique est vouée à se développer dans un capitalisme des plus agressifs, faisant fi de ses propres principes constitutifs afin de sans cesse repousser ses limites intrinsèques, conduisant à une exploitation inégalée de toute activité humaine et conditionné par une tendance croissante à la constitution de monopoles. C’est en tout cas ce que montre l’avènement des GAFAM – Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft – et des fortunes multimilliardaires de l’ubique. Ce que reproduit en somme l’économie de l’ubique, c’est cette volonté de tout accaparer, y compris ce qui n’est pas appropriable par nature. C’est là tout ce qui caractérise le pôle numérique de l’ubique : la même volonté de tout rendre numérisable, de tout faire rentrer dans le champ du calculable, y compris ce qui par nature ne peut l’être.

C’est pourquoi une éthique émancipatrice de l’ubique, soucieuse de privilégier son pôle informatique, devrait lutter contre toute forme de mise en économie de l’ubique. C’est en particulier le cas pour le logiciel libre. Il ne lui suffit plus de se poser – pour des raisons tactiques, on l’aura bien compris — en dehors de l’économie, laissant la porte ouverte au développement de cette dernière – dans l’espoir d’étendre la diffusion du logiciel libre au sein du monde de l’entreprise, et donc de l’économie. La défense des libertés informatiques impose d’assumer une position contre l’économie de l’ubique.