août132025

Ubique : clôture de l’enquête

dans la catégorie Informatologie

Au Forum, tout le monde œuvre plus ou moins directement à superviser le réel, le contraindre à rentrer dans nos modèles et vérifier qu’il n’en déborde jamais. Des dompteurs d’incertitude.

Bruno MARKOV, Le dernier étage du monde, Paris, Éditions Anne Carrière, 2023, p. 226

C’est pourtant de là que peut venir le danger. De ce monde non mesurable qui ne laisse aucune trace, ne s’intègre à aucun modèle. Tous ces pans de réalité que nos algorithmes ne voient pas.

Ibid., p. 347

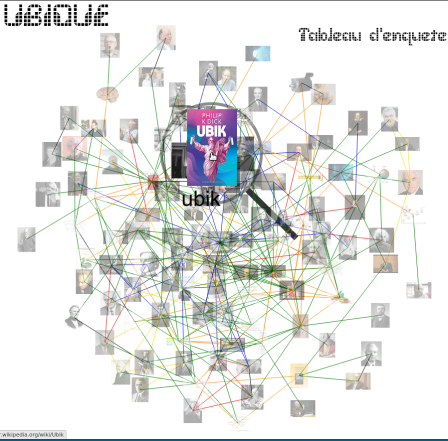

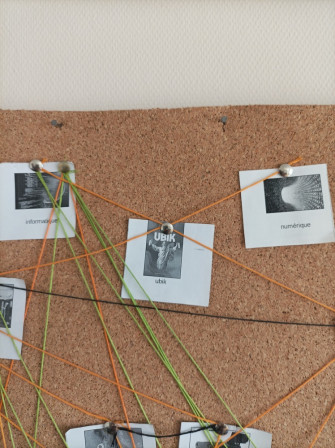

On appellera « ubique » tout ce que l’on désigne tantôt par le signifiant « informatique », tantôt – et de plus en plus – par celui de « numérique ».

L’ubique est le nom et l’objet d’une enquête. Celle-ci a pour objectif de déterminer le caractère révolutionnaire ou contre-révolutionnaire de l’ubique. Peut-on se fier et prendre appui sur l’ubique dans une visée émancipatrice ? Ou, au contraire, l’ubique doit-elle être combattue en raison des incomparables moyens de contrôle et de domination qu’elle fournit ?

Nous sommes arrivés au terme de cette enquête sur l’ubique. Non point qu’elle ne pourrait encore être poursuivie en explorant des pistes que nous avons négligées ou, plus simplement, pas abordées. Mais les résultats auxquels notre enquête est d’ores et déjà parvenue suffisent à répondre à la question initiale l’ayant motivée. L’ubique est à la fois, de par son pôle numérique, irrémédiablement vouée à se situer du côté conservateur de la domination et de l’oppression capitaliste, mais peut également constituer un instrument d’émancipation révolutionnaire grâce à son pôle informatique.

On aurait certes pu avancer d’emblée cette conclusion en s’épargnant les investigations que nous avons menées. Simplement en arguant du fait que toute science ou technique ne peut rarement, voire jamais, être abordée dans une position manichéenne. En étant encore plus simpliste, on aurait pu pousser jusqu’à décréter que toute science ou technique est intrinsèquement neutre et n’est bénéfique ou préjudiciable que par l’utilisation que l’on en fait. Ç’aurait été une méprise, coupable d’empêcher toute connaissance véritable sur la science ou la technique en question. Tant cette affirmation de neutralité est fausse et confuse, car niant le caractère situé de la genèse des sciences et techniques. Depuis la maîtrise du feu et l’usage d’outils étudiés par la paléontologie, on sait que toute technique n’advient qu’au sein d’un milieu précis, dans une configuration sociale particulière et dans un contexte spécifique faisant intervenir les inventions qui l’ont précédée, les révolutions techniques, biologiques et anthropologiques ayant permis son émergence.

Mais surtout, le chemin poursuivi par notre enquête nous a permis de dégager les caractères essentiels de l’ubique, ce qui amènera dans un instant à reformuler la question de départ. La principale découverte que nous avons faite concerne l’exposition du champ opératoire et de la limite interne indépassable de l’ubique qui ne saurait s’exercer hors du domaine du calculable. Face à cela, il existe deux attitudes possibles, comme notre Éthique l’a exposé : soit les limites sont reconnues et acceptées en déployant l’ubique au sein de ce cadre restreint, soit elles sont refoulées en prétendant que le champ du calculable, et donc de l’ubique, représente la totalité de la réalité. Ce qui nous a amené à distinguer respectivement un pôle informatique et un pôle numérique dans l’ubique, selon l’attitude adoptée.

Dès lors, il nous faut admettre que notre question initiale n’était pas idéalement posée pour cerner la problématique révolutionnaire ou conservatrice de l’ubique. Il n’y a pas lieu d’opérer une disjonction exclusive entre ces deux tendances, irrémédiablement présentes simultanément dans l’ubique. Nous pouvons plus pertinemment la reformuler ainsi : comment résoudre la tension se jouant au sein de l’ubique afin de favoriser son pôle informatique dans un objectif d’émancipation, tout en limitant et combattant son pôle numérique, facteur d’oppression, de reconduction et de renforcement de la domination ?

C’est cette question qui est au centre de notre Éthique et qu’elle s’efforce tout entière de cerner. Les propositions que nous y avons tracées représentent, sinon une réponse à cette question, tout du moins les pistes conceptuelles qu’il importe de suivre pour y parvenir. Nous pouvons en détailler quelques points saillants en guise de clôture de cette enquête.

En premier lieu, le principal danger d’une polarisation numérique de l’ubique consiste en un appauvrissement de la vie réellement vécue. Le numérique – on l’a vu dans l’analogie posée avec le capitalisme – est par nature totalitaire. Il aspire – comme le Capital – à s’étendre à l’infini et à embrasser la totalité du réel. Comme c’est chose impossible en étant restreint au domaine du calculable, le mode opératoire du numérique pour accroître sans limite son emprise, est d’accomplir un renversement : si le champ du calculable est irrémédiablement dévolu à n’occuper qu’une partie de la réalité, alors c’est cette dernière qui doit être restreinte à celui-ci. Rien de ce qui n’est calculable ne doit être tenu comme réel. Si quelque chose, un être, une relation, ne peut être mis sous forme de nombre, cela doit être considéré comme n’existant tout bonnement pas.

C’est ce contre quoi il faut lutter. Contre la réduction de soi aux chiffres établis par le self quantifiying. Contre les pratiques du néomanagement, tant privé que public, élevant au rang de seule réalité chiffrable, les reportings exprimés selon des indicateurs de performance. Contre les décisions prises automatiquement pour accorder un prêt, évaluer une prime d’assurance, autoriser l’attribution d’une allocation ou sélectionner l’accès aux études supérieures, etc. L’horizon de cette tendance à rejeter tout ce qui ne peut être numérisé est une société gouvernée entièrement de manière cybernétique, c’est-à-dire conformément aux préceptes d’une religion de cinglés !

Contre cela, il y a à développer justement ce qui se situe hors du domaine du calculable. Il y a à s’engouffrer dans les interstices inévitablement laissés par celui-ci. Il y a à occuper les zones de l’indécidable, puisque ce dernier « est par excellence le germe et le lieu des décisions révolutionnaires ». Il y a à respecter une discipline dévolue à l’intensification des liens. Et à ne pas « monadologiser » ceux-ci – à savoir se les représenter comme des entités closes sur elles-mêmes, telles les monades leibniziennes – en considérant qu’ils se nouent entre des individus toujours-déjà donnés, mais bien plutôt entre des êtres engagés dans un processus d’individuation dans une réalité métastable. Il y a également à intensifier les phénomènes minoritaires, au moment où le numérique repose de plus en plus sur le calcul stochastique et où les statistiques, par définition, tendent à conforter et accentuer le fait majoritaire. Bref, il y a à se ménager la possibilité d’un dehors, au sein même d’une technologie numérique se voulant totalisante.

En outre, l’horizon cybernétique que vise le numérique n’a d’autre ciel que l’élimination totale, ou à tout le moins la plus vaste possible, de toute incertitude. Le réel doit être numérisé et rendu calculable pour que de ces calculs ne puisse subsister la moindre once d’imprévisible et d’imprévu. Le déterminisme le plus implacable se trouve dans la mise en chiffres de l’intégralité du monde. Seulement, cela ne fonctionne pas ! Outre le fait que le numérique ne peut s’étendre au-delà des frontières du calculable, même dans les limites de ce domaine, les calculs ne donnent pas toujours le résultat escompté. Dans tout logiciel, subsistent inévitablement des bugs, des erreurs humaines de programmation, des cas que l’on n’avait pas anticipés, etc. Le numérique, ça fuit de partout ! Il y a à se glisser dans ces fuites, à en agrandir les orifices par lesquels elles s’échappent. Il y a à devenir le bug dans la matrice.

À partir de là, il ne fait aucun doute que l’informatique peut être mis à profit dans une optique révolutionnaire. De par la puissance de traitement de l’information qu’elle permet, des moyens de communication qu’elle offre, ou de l’actualisation sans précédent de la liberté d’expression, qu’elle rend possible, il serait impensable et indésirable de vouloir se passer d’informatique lorsque l’on mène des actions révolutionnaires.

À partir de là, il ne fait aucun doute que l’informatique peut être mis à profit dans une optique révolutionnaire. De par la puissance de traitement de l’information qu’elle permet, des moyens de communication qu’elle offre, ou de l’actualisation sans précédent de la liberté d’expression, qu’elle rend possible, il serait impensable et indésirable de vouloir se passer d’informatique lorsque l’on mène des actions révolutionnaires.

En revanche, cela reste une hérésie de s’appuyer pour ce faire sur les services mis à dispositions – même, et c’est souvent le cas, gratuitement – par les entreprises dominantes et monopolistiques du numérique. Adresses de courriel Gmail ou Outlook, messageries WhatsApp ou Messenger, réseaux sociaux X, Facebook, Linkedin ou Instagram, etc., n'ont d’autre utilité que d’accroître la richesse de celles-ci. Certainement pas de soutenir une cause révolutionnaire. Pour cela, des alternatives existent partout, basées sur des logiciels libres.

Il y a un effort d’éducation à mener pour que les forces révolutionnaires se servent de ces outils libres. Cet effort devrait être poussé jusqu'à ce que chacun et chacune acquiert une sorte de littératie ubique, de manière à ne plus considérer les opérations et dispositifs ubiques comme des boîtes noires, mais d’en comprendre, ne serait-ce que grossièrement, le fonctionnement. Idéalement, l’apprentissage de la programmation pourrait être élevé au rang de connaissance de base à acquérir, au même titre que la lecture, l’écriture ou le calcul arithmétique. Car ce n’est que par la connaissance intime de comment opère l’ubique, qu’il est possible de distinguer la séparation éthique entre ses composantes numérique et informatique.

Par ailleurs, l’inextinguible soif de données du numérique a conduit à une accumulation sans précédent, concentrée entre les mains de quelques mégacorporations et services étatiques. Cela constitue à n’en pas douter ce que l’on nomme des points de défaillances uniques – SPOF, pour Single Points Of Failures en anglais. C’est-à-dire des faiblesses qui, si elles sont atteintes, remettent en cause l’intégralité de tout l’édifice. De tels talons d’Achille s’avèrent une cible privilégiée pour qui désire ébranler l’ordre établi. Nous ne disons pas que de telles fragilités soient aisées à exploiter. Mais les scénarios à la Mr Robot, les détournements de fonds initiés par Jeremy Hammond, les dénis de services orchestrés par les Anonymous, les révélations exposées par Wikileaks ou, plus prosaïquement, les sabotages de centres de données, sont sans nul doute amenés à se multiplier. Les États s’appuient déjà sur ce genre de tactiques à l’heure où toute nouvelle guerre comporte une composante de cyberwar. L’espionnage industriel et les guerres économiques entre multinationales également. Il n’y a pas de raisons que des organisations révolutionnaires suffisamment structurées n’en fassent autant.

Enfin, pour conclure cette enquête, il nous faut souligner que celle-ci s’est principalement attachée à montrer comment le pôle numérique de l’ubique était en parfaite adéquation avec le capitalisme, renforçant même sa domination. Mais l’analyse pourrait être reconduite et transposées à toute autre forme d’oppression : patriarcat, colonialisme, racisme, homo ou transphobie, etc.

S’il fallait rouvrir notre enquête, ce serait pour établir l’impact de l’ubique, de ses pôles numérique et informatique, dans ses rapports avec chacune de ces formes de domination. Mais, d’ores et déjà, il est possible de la relire – à l’exception bien entendu des volets spécifiquement dédiés à l’axiomatique du capital ou au pôle capitaliste – en substituant au capitalisme l’une ou l’autre de ces autres structures d'oppression. En particulier, les principes éthiques que nous avons dégagés s’appliquent de manière égale à chacune d’elles.

Cette enquête se ferme donc sur les lignes de fuite que notre Éthique de l’ubique a ouvertes et qu’il convient de poursuivre…